- トップページ

- ゆいまる日記 2019年

2019年12月26日

「年末のご挨拶」

早いもので、今年も残すところあとわずかとなりました。

今年も大変多くの方々にお世話になりました。めまぐるしい一年があっという間に過ぎ去っていきましたが、病気もせずにやってこられたのは皆様の支えのお陰だと感謝しております。

この一年も多くの人との出会いと別れがありました。いろいろな背景を抱える療養者の方々へ訪問し、医療面、介護面、精神面などで支え、気持ちに寄り添おうとしてきました。それが本当に支えになっていたのか、幾度となく振り返っています。

年末に、ある方の振り返りの会を関係者で開きました。一人の人を支えるため皆が悩み、迷い、相談しながら関わっていました。その方が亡くなられた後、気づくとその人を巡って人の和ができていました。大切に関わってきた方が遺してくださった、大切な人間関係だと思います。人と丁寧に関わり、人として向き合うことで得られるものの大きさを改めて感じました。

今年も終わりに近づいておりますが、皆様が大切な人と年を越し、いままでと変わらぬ自分らしい生活ができることを心から祈念いたします。良い年をお迎えください。

早いもので、今年も残すところあとわずかとなりました。

今年も大変多くの方々にお世話になりました。めまぐるしい一年があっという間に過ぎ去っていきましたが、病気もせずにやってこられたのは皆様の支えのお陰だと感謝しております。

この一年も多くの人との出会いと別れがありました。いろいろな背景を抱える療養者の方々へ訪問し、医療面、介護面、精神面などで支え、気持ちに寄り添おうとしてきました。それが本当に支えになっていたのか、幾度となく振り返っています。

年末に、ある方の振り返りの会を関係者で開きました。一人の人を支えるため皆が悩み、迷い、相談しながら関わっていました。その方が亡くなられた後、気づくとその人を巡って人の和ができていました。大切に関わってきた方が遺してくださった、大切な人間関係だと思います。人と丁寧に関わり、人として向き合うことで得られるものの大きさを改めて感じました。

今年も終わりに近づいておりますが、皆様が大切な人と年を越し、いままでと変わらぬ自分らしい生活ができることを心から祈念いたします。良い年をお迎えください。

2019年12月25日

「日本早期認知症学会に参加しました」

―アルツハイマー型認知症は予防できるか―

アルツハイマー型認知症は、改善しないのでしょうか?これまで、アルツハイマー型認知症は、アミロイドベータ蛋白という毒性のある蛋白が脳内に蓄積し、それによって脳細胞が死んでしまうことが原因とされていました。つまり、アミロイドベータ蛋白が蓄積すれば、必然的にアルツハイマー型認知症になることになります。

ところが最近、Nun studyという研究で意外な発見がありました。ある修道院の修道女の全員の生活習慣や食生活、認知症の度合いを事前に調査し、亡くなったら解剖して脳を調べるものです。

ところが最近、Nun studyという研究で意外な発見がありました。ある修道院の修道女の全員の生活習慣や食生活、認知症の度合いを事前に調査し、亡くなったら解剖して脳を調べるものです。

その中の一人の女性は、生前は全く認知症の兆候がみられずむしろ優秀なくらいでしたが、死後の脳細胞にたくさんのアミロイドベータが蓄積して萎縮もみられていることが分かりました。その女性は、遺伝子的にもアルツハイマー型認知症になりやすい訴因を持っていました。つまり、アミロイドベータ蛋白がたくさん溜まっている方でもアルツハイマー型認知症にはならない人がおり、アミロイドベータだけでは認知症にはならないことになります。

では、どのような方法で認知症を予防できるのでしょうか?これまでに認知症の危険因子として分かっていることは、「教育レベルが低いこと」「聴力低下」「喫煙」「うつ病」「身体的不活発」「社会的孤立」「糖尿病」「高血圧」が挙げられています(The Lancet com 390、Dec16 2017)ので、これらの逆をすれば予防になります。すなわち…

を行うことです。ちなみに、肥満は認知症になりにくいそうです。意外なことですが、痩せている方の方が認知症になる確率は高く、認知症になると体重が減少していくとのことです。

認知症になったからといって、悲観的になる必要は全然ありません。むしろ、一病息災ではないですが、認知症が心配になったらそれを機会に生活習慣を見直すのはいかがでしょうか?

―アルツハイマー型認知症は予防できるか―

アルツハイマー型認知症は、改善しないのでしょうか?これまで、アルツハイマー型認知症は、アミロイドベータ蛋白という毒性のある蛋白が脳内に蓄積し、それによって脳細胞が死んでしまうことが原因とされていました。つまり、アミロイドベータ蛋白が蓄積すれば、必然的にアルツハイマー型認知症になることになります。

ところが最近、Nun studyという研究で意外な発見がありました。ある修道院の修道女の全員の生活習慣や食生活、認知症の度合いを事前に調査し、亡くなったら解剖して脳を調べるものです。

ところが最近、Nun studyという研究で意外な発見がありました。ある修道院の修道女の全員の生活習慣や食生活、認知症の度合いを事前に調査し、亡くなったら解剖して脳を調べるものです。その中の一人の女性は、生前は全く認知症の兆候がみられずむしろ優秀なくらいでしたが、死後の脳細胞にたくさんのアミロイドベータが蓄積して萎縮もみられていることが分かりました。その女性は、遺伝子的にもアルツハイマー型認知症になりやすい訴因を持っていました。つまり、アミロイドベータ蛋白がたくさん溜まっている方でもアルツハイマー型認知症にはならない人がおり、アミロイドベータだけでは認知症にはならないことになります。

では、どのような方法で認知症を予防できるのでしょうか?これまでに認知症の危険因子として分かっていることは、「教育レベルが低いこと」「聴力低下」「喫煙」「うつ病」「身体的不活発」「社会的孤立」「糖尿病」「高血圧」が挙げられています(The Lancet com 390、Dec16 2017)ので、これらの逆をすれば予防になります。すなわち…

- いつまでもいろんなことに関心をもって勉強する。

- 耳が聞こえなくなったら、早めに耳鼻科を受診して補聴器も使用する。

- 生活習慣に運動を取り入れる。

- 周囲との交流を積極的にする。

- 糖尿病・高血圧などの生活習慣病の予防。

を行うことです。ちなみに、肥満は認知症になりにくいそうです。意外なことですが、痩せている方の方が認知症になる確率は高く、認知症になると体重が減少していくとのことです。

認知症になったからといって、悲観的になる必要は全然ありません。むしろ、一病息災ではないですが、認知症が心配になったらそれを機会に生活習慣を見直すのはいかがでしょうか?

2019年12月18日

2019年12月15日

「スピリチュアルペイン」

11月3日・4日に神戸国際展示場・神戸国際会議場で行われた「第43回日本死の臨床研究会年次大会」に、当院の研修制度を利用し参加させていただきました。

11月3日・4日に神戸国際展示場・神戸国際会議場で行われた「第43回日本死の臨床研究会年次大会」に、当院の研修制度を利用し参加させていただきました。

この学会での1番の学びは、タイトルにもあるスピリチュアルペインの意味合いが心にストンと落ちたことです。在宅緩和ケア充実診療所ケアタウン小平クリニック院長の山崎章郎先生が講演してくださいました。

緩和ケアの臨床において、末期がんなど予後不良の患者が体験している複雑な苦痛には、身体的苦痛・精神的苦痛・社会的苦痛・スピリチュアルな苦痛があるとされています。私たち医療者が理解し難いのがスピリチュアルな苦痛であり、「霊的な苦痛」と訳します。

今までは「この世からいなくなる存在のあやふやさによる切なさ」と理解していましたが、それでもぼんやりとしています。家族のつながりや自分が生きてきたことの肯定が、スピリチュアルペインを緩和できるのではないかと日々ケアに当たっていました。

山崎先生は「スピリチュアルペインとは、その状況における自己のありようが肯定できない状況から生じる苦痛」と定義され、自己と他者との関係で解決できると説いた。真に拠り所となる他者の存在が必要であり、他者の中には信仰や自然、哲学、音楽、ペットなども含まれる。

山崎先生は「スピリチュアルペインとは、その状況における自己のありようが肯定できない状況から生じる苦痛」と定義され、自己と他者との関係で解決できると説いた。真に拠り所となる他者の存在が必要であり、他者の中には信仰や自然、哲学、音楽、ペットなども含まれる。

私たち医療者にも、真に拠り所となる他者になり得ることができる。そのためには苦しみを語る人に寄り添い、苦しみを語り尽くすお手伝いをする、その過程で本人自らの力で新しい意味合いを見つけ出すこと(=傾聴)で、スピリチュアルペインは緩和できる。(参考書「在宅ホスピス」という仕組み)

この講演を聴いた時、すがすがしい思いになり、わたしにもお役に立てる可能性があるのならもっと深く学び、今療養している方々に力になりたいと思いました。緩和ケアの領域は本当に奥が深いです。答えのない、そしてひとつとして同じではない苦痛に真に寄り添える看護師を目指していきたいと思います。

11月3日・4日に神戸国際展示場・神戸国際会議場で行われた「第43回日本死の臨床研究会年次大会」に、当院の研修制度を利用し参加させていただきました。

11月3日・4日に神戸国際展示場・神戸国際会議場で行われた「第43回日本死の臨床研究会年次大会」に、当院の研修制度を利用し参加させていただきました。この学会での1番の学びは、タイトルにもあるスピリチュアルペインの意味合いが心にストンと落ちたことです。在宅緩和ケア充実診療所ケアタウン小平クリニック院長の山崎章郎先生が講演してくださいました。

緩和ケアの臨床において、末期がんなど予後不良の患者が体験している複雑な苦痛には、身体的苦痛・精神的苦痛・社会的苦痛・スピリチュアルな苦痛があるとされています。私たち医療者が理解し難いのがスピリチュアルな苦痛であり、「霊的な苦痛」と訳します。

今までは「この世からいなくなる存在のあやふやさによる切なさ」と理解していましたが、それでもぼんやりとしています。家族のつながりや自分が生きてきたことの肯定が、スピリチュアルペインを緩和できるのではないかと日々ケアに当たっていました。

山崎先生は「スピリチュアルペインとは、その状況における自己のありようが肯定できない状況から生じる苦痛」と定義され、自己と他者との関係で解決できると説いた。真に拠り所となる他者の存在が必要であり、他者の中には信仰や自然、哲学、音楽、ペットなども含まれる。

山崎先生は「スピリチュアルペインとは、その状況における自己のありようが肯定できない状況から生じる苦痛」と定義され、自己と他者との関係で解決できると説いた。真に拠り所となる他者の存在が必要であり、他者の中には信仰や自然、哲学、音楽、ペットなども含まれる。私たち医療者にも、真に拠り所となる他者になり得ることができる。そのためには苦しみを語る人に寄り添い、苦しみを語り尽くすお手伝いをする、その過程で本人自らの力で新しい意味合いを見つけ出すこと(=傾聴)で、スピリチュアルペインは緩和できる。(参考書「在宅ホスピス」という仕組み)

この講演を聴いた時、すがすがしい思いになり、わたしにもお役に立てる可能性があるのならもっと深く学び、今療養している方々に力になりたいと思いました。緩和ケアの領域は本当に奥が深いです。答えのない、そしてひとつとして同じではない苦痛に真に寄り添える看護師を目指していきたいと思います。

2019年12月9日

「停電対策」

クリニックでは停電時の対策として以前より発電機1台を準備しておりました。これは情報機器の電源確保の目的で準備しております。

今年度、愛知県より募集されました「在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業」に申請を行い、新たに非常用電源として発電機2台と蓄電池1台を購入しました。基本的には災害時の非常用電源の確保は自助により各療養者さまがご自宅での事前準備が必要です。その上で長時間に渡り停電が続く場合や何かトラブルが生じた場合を想定しての今回の準備になります。

結で訪問診療しております人工呼吸器装着者の人数全ての方には対応しきれませんので、各ご家庭での事前準備が重要になります。今後、訪問看護ステーションさんや保健所、ケアマネジャーさん等と連携を行い、事前準備が各ご家庭どこまでできているのか、準備する必要があるのかを把握していく予定でおります。

人工呼吸器装着に関わらず、皆さんのご家庭でも「もしものとき」の備えを確認し、準備を進めていきましょう。発電機、蓄電池の購入を検討されておられる方で「一度使ってみたい」「何を購入したらよいかわからない」などありましたらお気軽にお声掛けください。

ガスボンベ式発電機2台、ガソリン発電機1台

ガスボンベ式発電機2台、ガソリン発電機1台

クリニックでは停電時の対策として以前より発電機1台を準備しておりました。これは情報機器の電源確保の目的で準備しております。

今年度、愛知県より募集されました「在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業」に申請を行い、新たに非常用電源として発電機2台と蓄電池1台を購入しました。基本的には災害時の非常用電源の確保は自助により各療養者さまがご自宅での事前準備が必要です。その上で長時間に渡り停電が続く場合や何かトラブルが生じた場合を想定しての今回の準備になります。

結で訪問診療しております人工呼吸器装着者の人数全ての方には対応しきれませんので、各ご家庭での事前準備が重要になります。今後、訪問看護ステーションさんや保健所、ケアマネジャーさん等と連携を行い、事前準備が各ご家庭どこまでできているのか、準備する必要があるのかを把握していく予定でおります。

人工呼吸器装着に関わらず、皆さんのご家庭でも「もしものとき」の備えを確認し、準備を進めていきましょう。発電機、蓄電池の購入を検討されておられる方で「一度使ってみたい」「何を購入したらよいかわからない」などありましたらお気軽にお声掛けください。

ガスボンベ式発電機2台、ガソリン発電機1台

ガスボンベ式発電機2台、ガソリン発電機1台

2019年12月5日

「第6回結楽サロンを開催しました」

秋桜が綺麗に咲く9月27日、「第6回 結楽サロン」を開催するこができました。お看取りまで関わらせていただいたご家族10名が参加してくださりました。

秋桜が綺麗に咲く9月27日、「第6回 結楽サロン」を開催するこができました。お看取りまで関わらせていただいたご家族10名が参加してくださりました。

今回は当院が開院して間もない平成28年5月に自宅で最期まで過ごしたいと希望されたご主人の療養を支えた奥様が参加してくださり、当院スタッフもとても懐かしく当時のことが思い出されました。

奥様より「ご主人が感謝の気持ちを何度も伝えてくださったエピソード」や「亡くなる前日大好きだったコーヒーを湿らしたガーゼを美味しいと吸い付いた思い出」を話していただきました。

奥様より「ご主人が感謝の気持ちを何度も伝えてくださったエピソード」や「亡くなる前日大好きだったコーヒーを湿らしたガーゼを美味しいと吸い付いた思い出」を話していただきました。

私自身開院して間もない頃、無我夢中で療養者様の声を聴きケアにつなげ、ひとつの命をひとつの家族を大切にケアしていった当時のことを思い出しました。

開院3年半が過ぎました。初心に戻り、改めて大切にしていたことは何かを心に留め進んで参りたいと思います。

開院3年半が過ぎました。初心に戻り、改めて大切にしていたことは何かを心に留め進んで参りたいと思います。

次回の結楽サロンは令和2年1月28日に開催予定です。お気軽にご参加ください。

秋桜が綺麗に咲く9月27日、「第6回 結楽サロン」を開催するこができました。お看取りまで関わらせていただいたご家族10名が参加してくださりました。

秋桜が綺麗に咲く9月27日、「第6回 結楽サロン」を開催するこができました。お看取りまで関わらせていただいたご家族10名が参加してくださりました。今回は当院が開院して間もない平成28年5月に自宅で最期まで過ごしたいと希望されたご主人の療養を支えた奥様が参加してくださり、当院スタッフもとても懐かしく当時のことが思い出されました。

奥様より「ご主人が感謝の気持ちを何度も伝えてくださったエピソード」や「亡くなる前日大好きだったコーヒーを湿らしたガーゼを美味しいと吸い付いた思い出」を話していただきました。

奥様より「ご主人が感謝の気持ちを何度も伝えてくださったエピソード」や「亡くなる前日大好きだったコーヒーを湿らしたガーゼを美味しいと吸い付いた思い出」を話していただきました。私自身開院して間もない頃、無我夢中で療養者様の声を聴きケアにつなげ、ひとつの命をひとつの家族を大切にケアしていった当時のことを思い出しました。

開院3年半が過ぎました。初心に戻り、改めて大切にしていたことは何かを心に留め進んで参りたいと思います。

開院3年半が過ぎました。初心に戻り、改めて大切にしていたことは何かを心に留め進んで参りたいと思います。次回の結楽サロンは令和2年1月28日に開催予定です。お気軽にご参加ください。

2019年12月2日

「自分も相手も気持ちの良いコミュニケーション」

10月に愛知県看護協会で開催された、「職場の人間関係を潤すコミュニケーション〜アサーションの活用〜」の研修会に参加させていただきました。そしてその学びを基に、12月2日院内でフィードバック研修を開き、当院スタッフと勉強する機会を設けていただきました。

10月に愛知県看護協会で開催された、「職場の人間関係を潤すコミュニケーション〜アサーションの活用〜」の研修会に参加させていただきました。そしてその学びを基に、12月2日院内でフィードバック研修を開き、当院スタッフと勉強する機会を設けていただきました。

私が看護師になり駆け出しのころ、アサーションという言葉を知りました。その頃からアサーションは私のテーマでもあります。人間相手の職業である以上、コミュニケーションはとても大切な技法です。そして職場や多職種の皆と上手にコミュニケーションを図れると、心身共に健康な状態で仕事に打ち込め、療養者様の利益に繋がると思っています。

自分の思いを大切にして「伝える」と同時に、相手の思いを大切にして「聴く」こと(=アサーティブコミュニケーション)で、お互いの気持ちがスッキリします。ストレスをため込まず、協働していくことはとても大事なことだと思います。また、療養者様・ご家族様と気持ちの良いコミュニケーションを取り、安心して療養していただけるように共に支え合える関係でありたいと思います。

大変、心に響いたお話をひとつご紹介します。

10月に愛知県看護協会で開催された、「職場の人間関係を潤すコミュニケーション〜アサーションの活用〜」の研修会に参加させていただきました。そしてその学びを基に、12月2日院内でフィードバック研修を開き、当院スタッフと勉強する機会を設けていただきました。

10月に愛知県看護協会で開催された、「職場の人間関係を潤すコミュニケーション〜アサーションの活用〜」の研修会に参加させていただきました。そしてその学びを基に、12月2日院内でフィードバック研修を開き、当院スタッフと勉強する機会を設けていただきました。私が看護師になり駆け出しのころ、アサーションという言葉を知りました。その頃からアサーションは私のテーマでもあります。人間相手の職業である以上、コミュニケーションはとても大切な技法です。そして職場や多職種の皆と上手にコミュニケーションを図れると、心身共に健康な状態で仕事に打ち込め、療養者様の利益に繋がると思っています。

自分の思いを大切にして「伝える」と同時に、相手の思いを大切にして「聴く」こと(=アサーティブコミュニケーション)で、お互いの気持ちがスッキリします。ストレスをため込まず、協働していくことはとても大事なことだと思います。また、療養者様・ご家族様と気持ちの良いコミュニケーションを取り、安心して療養していただけるように共に支え合える関係でありたいと思います。

大変、心に響いたお話をひとつご紹介します。

「ヤマアラシのジレンマ」

寒い寒い雪が降る中、2匹のハリネズミがいました。ハリネズミは体に針があるので近づくとチクチクして痛く、遠ざかると寒くて凍えてしまいます。お互い近づいたり離れたりしている間に、傷つけ合わないで済みある程度温め合えるような距離を見つけ出しました。

寒い寒い雪が降る中、2匹のハリネズミがいました。ハリネズミは体に針があるので近づくとチクチクして痛く、遠ざかると寒くて凍えてしまいます。お互い近づいたり離れたりしている間に、傷つけ合わないで済みある程度温め合えるような距離を見つけ出しました。

2019年11月8日

「医原性サルコペニア」

入院自体が体を弱くする…そんな話題が今年の日本神経筋疾患摂食嚥下栄養研究会で出ました。サルコペニアというのは骨格筋量の低下と定義され、副次的に筋力や有酸素能力の低下を生じるものです。簡単に言うと、筋肉が減って力が弱くなるということです。サルコペニアになると歩き方が悪くなって転倒しやすくなり、転倒して骨折をして寝ている時間が長くなるとさらにサルコペニアが進むという悪循環になります。また、サルコペニアになると基礎代謝が減って食欲が減り、栄養状態が悪くなってさらに筋肉量が減るという悪循環にもなります。

簡単にサルコペニアかどうかをみる検査があります。「指輪っかテスト」といって、両手の人差し指と親指で輪を作り、下腿のまわりを囲うテストです。もしその輪に余裕ができるようでしたら、あなたはサルコペニアの可能性がありますので注意してください。

簡単にサルコペニアかどうかをみる検査があります。「指輪っかテスト」といって、両手の人差し指と親指で輪を作り、下腿のまわりを囲うテストです。もしその輪に余裕ができるようでしたら、あなたはサルコペニアの可能性がありますので注意してください。

サルコペニアを悪化させる原因は、これまで「老化」「疾病」「運動不足」「栄養不足」の4つが挙げられてきましたが、さらに最近「医原性」が追加されました。この医原性という言葉は「医療自体が原因」という意味であり、今回は「入院がサルコペニアの原因となる」という意味で使われました。老化に伴う筋量の低下は半年間で男性は0.6%、女性は0.9%とされていますが、1日間ずっと起き上がらずに寝ていると0.5%の低下、さらに絶食にすると1日で0.2%の筋肉が減り、合計すると1日でなんと0.7%も低下し、1日で半年分もの筋肉が減ることになります。

もし、誤嚥性肺炎(食べた時に誤って食物が肺炎に入ってしまい肺炎になったもの)で入院すると、抗生剤の点滴を投与すると共にベッド上で安静、経口摂取禁止となります。それが1週間続いた場合…0.7%×7で4.9%となり、わずか1週間の入院で3〜4年間分も筋肉が減ってしまいます。入院したけど寝たきりになって退院できない…というシャレにもならない話がよくありますが、それを裏付ける数値です。また、絶食で嚥下機能が低下して食べられなくなってしまう方も多くみえ、入院を機に胃ろうを造るかどうかの判断を迫られることがありますので注意が必要です。

入院は害悪か…そんなことを言いたいわけではありません。入院しなくては治らない疾患は多くありますので、対象となる方は是非入院をするべきです。無理に自宅療養を続けて命にかかわってしまっては元も子もありません。しかし、入院の適応についてはかかりつけ医とよく相談してから決めたほうがいいですし、病院関係者の方々は「医原性サルコペニア」を起こさないような注意が必要なのだと思います。

では、もし入院となった場合、医原性サルコペニアにならないためにはどうしたらいいでしょうか?まずはベッド上安静といわれても、上体を起こしていることがいいと思います。上半身を起こすことで肺が広がりますし、頸部の筋緊張が生まれて筋量が保たれます。さらに絶食になった場合、嚥下の間接訓練(これはインターネットで検索すればたくさん出てきます)をするのがいいです。ものを食べなくても、のみ込むための筋肉を鍛えることができます。

入院をしても「治す」ためだけでなく、「体が弱らない」ための努力が必要です。

入院自体が体を弱くする…そんな話題が今年の日本神経筋疾患摂食嚥下栄養研究会で出ました。サルコペニアというのは骨格筋量の低下と定義され、副次的に筋力や有酸素能力の低下を生じるものです。簡単に言うと、筋肉が減って力が弱くなるということです。サルコペニアになると歩き方が悪くなって転倒しやすくなり、転倒して骨折をして寝ている時間が長くなるとさらにサルコペニアが進むという悪循環になります。また、サルコペニアになると基礎代謝が減って食欲が減り、栄養状態が悪くなってさらに筋肉量が減るという悪循環にもなります。

簡単にサルコペニアかどうかをみる検査があります。「指輪っかテスト」といって、両手の人差し指と親指で輪を作り、下腿のまわりを囲うテストです。もしその輪に余裕ができるようでしたら、あなたはサルコペニアの可能性がありますので注意してください。

簡単にサルコペニアかどうかをみる検査があります。「指輪っかテスト」といって、両手の人差し指と親指で輪を作り、下腿のまわりを囲うテストです。もしその輪に余裕ができるようでしたら、あなたはサルコペニアの可能性がありますので注意してください。サルコペニアを悪化させる原因は、これまで「老化」「疾病」「運動不足」「栄養不足」の4つが挙げられてきましたが、さらに最近「医原性」が追加されました。この医原性という言葉は「医療自体が原因」という意味であり、今回は「入院がサルコペニアの原因となる」という意味で使われました。老化に伴う筋量の低下は半年間で男性は0.6%、女性は0.9%とされていますが、1日間ずっと起き上がらずに寝ていると0.5%の低下、さらに絶食にすると1日で0.2%の筋肉が減り、合計すると1日でなんと0.7%も低下し、1日で半年分もの筋肉が減ることになります。

もし、誤嚥性肺炎(食べた時に誤って食物が肺炎に入ってしまい肺炎になったもの)で入院すると、抗生剤の点滴を投与すると共にベッド上で安静、経口摂取禁止となります。それが1週間続いた場合…0.7%×7で4.9%となり、わずか1週間の入院で3〜4年間分も筋肉が減ってしまいます。入院したけど寝たきりになって退院できない…というシャレにもならない話がよくありますが、それを裏付ける数値です。また、絶食で嚥下機能が低下して食べられなくなってしまう方も多くみえ、入院を機に胃ろうを造るかどうかの判断を迫られることがありますので注意が必要です。

入院は害悪か…そんなことを言いたいわけではありません。入院しなくては治らない疾患は多くありますので、対象となる方は是非入院をするべきです。無理に自宅療養を続けて命にかかわってしまっては元も子もありません。しかし、入院の適応についてはかかりつけ医とよく相談してから決めたほうがいいですし、病院関係者の方々は「医原性サルコペニア」を起こさないような注意が必要なのだと思います。

では、もし入院となった場合、医原性サルコペニアにならないためにはどうしたらいいでしょうか?まずはベッド上安静といわれても、上体を起こしていることがいいと思います。上半身を起こすことで肺が広がりますし、頸部の筋緊張が生まれて筋量が保たれます。さらに絶食になった場合、嚥下の間接訓練(これはインターネットで検索すればたくさん出てきます)をするのがいいです。ものを食べなくても、のみ込むための筋肉を鍛えることができます。

入院をしても「治す」ためだけでなく、「体が弱らない」ための努力が必要です。

2019年11月5日

「日本医業経営コンサルタント学会に参加」

過日、名古屋東急ホテルで開催されました「第23回 医業経営コンサルタント学会 愛知大会」に統括管理:須田と事務リーダー:野木森で参加して参りました。

過日、名古屋東急ホテルで開催されました「第23回 医業経営コンサルタント学会 愛知大会」に統括管理:須田と事務リーダー:野木森で参加して参りました。

当法人が日頃からお世話になり頼りにしております税理士事務所の担当者様より、事務所の方が大会長をされるということや興味深い内容をご紹介いただき、訪問診療で出向くことができない院長に代わり二人で参加して参りました。初めて参加する学会でしたが、当日は参加者2,200人と人の多さに圧倒されました。

近年、人口減少や生産年齢人口の減少などの課題もあり、「ICT」「AI」「ロボット」などの活用や「働き方改革」と言った今話題のキーワードの発表も大変多く、興味深い内容ばかりでした。

法人の掲げる理念を実現していくためにも「ヒト・モノ・カネ・コト」をバランスよく思考力や志を持って運営していくことはとても重要なことで、日々向き合う医療知識や技術とは異なる知見を持ち合わせなくてはいけません。

クリニックは4期目下半期に入りました。今回の学びや異業種である税理士事務所の方々にもお力添えをいただきながら、今後も思考を深め健全でよりよい運営を目指して参りたいと思います。

過日、名古屋東急ホテルで開催されました「第23回 医業経営コンサルタント学会 愛知大会」に統括管理:須田と事務リーダー:野木森で参加して参りました。

過日、名古屋東急ホテルで開催されました「第23回 医業経営コンサルタント学会 愛知大会」に統括管理:須田と事務リーダー:野木森で参加して参りました。当法人が日頃からお世話になり頼りにしております税理士事務所の担当者様より、事務所の方が大会長をされるということや興味深い内容をご紹介いただき、訪問診療で出向くことができない院長に代わり二人で参加して参りました。初めて参加する学会でしたが、当日は参加者2,200人と人の多さに圧倒されました。

近年、人口減少や生産年齢人口の減少などの課題もあり、「ICT」「AI」「ロボット」などの活用や「働き方改革」と言った今話題のキーワードの発表も大変多く、興味深い内容ばかりでした。

法人の掲げる理念を実現していくためにも「ヒト・モノ・カネ・コト」をバランスよく思考力や志を持って運営していくことはとても重要なことで、日々向き合う医療知識や技術とは異なる知見を持ち合わせなくてはいけません。

クリニックは4期目下半期に入りました。今回の学びや異業種である税理士事務所の方々にもお力添えをいただきながら、今後も思考を深め健全でよりよい運営を目指して参りたいと思います。

2019年11月1日

「中学生徒 職場見学」

10月に中学生5名が結ファミリークリニックに職場見学に来てくださいました。「総合的な学習の時間で、社会の中で生きる力をつけるために、歴史・伝統、環境・自然、福祉・国際理解、生活・技術の分野に分かれ、課題を設定し、各グループごとに具体的な小テーマをもち、市内及び近郊で調べ学習や体験学習を行い、班行動や集団行動を通して、社会性を身につけるとともに、互いに助け合うことによって生きる力を育てる。」ということを目的とし、行うということでした。

在宅専門クリニックのため医療現場の体験を実際行っていただくには少し困難があり、生徒訪問の相談があった際もその旨お伝えしましたが、それでも在宅医療に興味を持ち見学に来てくれました。一政看護師を中心に在宅医療や医師、看護師、医療事務の仕事について説明し、また事前に鈴木医師に質問のあった「在宅医療医師になろうと思ったきっかけ」や普通の病院との違い等、当日立ち会えない鈴木医師はビデオレターにて学生に語りました。

在宅専門クリニックのため医療現場の体験を実際行っていただくには少し困難があり、生徒訪問の相談があった際もその旨お伝えしましたが、それでも在宅医療に興味を持ち見学に来てくれました。一政看護師を中心に在宅医療や医師、看護師、医療事務の仕事について説明し、また事前に鈴木医師に質問のあった「在宅医療医師になろうと思ったきっかけ」や普通の病院との違い等、当日立ち会えない鈴木医師はビデオレターにて学生に語りました。

クリニック内に様々な医療機器が無い中、在宅医療ならではの小さな心電図やエコー、訪問車に常に乗せている蘇生バッグやAED等の説明に細かくメモを取り、真剣な眼差しで聞く学生の姿に心打たれました。

クリニック内に様々な医療機器が無い中、在宅医療ならではの小さな心電図やエコー、訪問車に常に乗せている蘇生バッグやAED等の説明に細かくメモを取り、真剣な眼差しで聞く学生の姿に心打たれました。

初めは緊張の面持ちで肩に力が入っていた学生たちも時間が経つにつれ柔らかくなり、一緒にランチタイムをする頃には沢山の笑顔が見られるようになりました。今回訪問に来てくれた5名は本当に素晴らしい子達ばかりで、将来がとても楽しみだと思いました。今回の訪問をきっかけに在宅医療に興味を持ち、将来に繋がってくれると嬉しく思います。

在宅医療を地域に広めようとするとき、まずは団塊世代や介護をしている方へ話などをする機会が多いですが、中学生や小学生のまだまだ介護する側ではない子供たちに在宅医療や地域医療を知ってもらうことは大切だと改めて思いました。おじいちゃんおばあちゃの介護をするのは子供だけだはなく、孫ひ孫も含めた家族で介護をする、そして介護の方法はさまざまで、孫の笑顔一つも介護と言えると思っています。家族全体・地域全体で一人の療養者に関わるということを、これからどんどん伝えていけたらと思います。

10月に中学生5名が結ファミリークリニックに職場見学に来てくださいました。「総合的な学習の時間で、社会の中で生きる力をつけるために、歴史・伝統、環境・自然、福祉・国際理解、生活・技術の分野に分かれ、課題を設定し、各グループごとに具体的な小テーマをもち、市内及び近郊で調べ学習や体験学習を行い、班行動や集団行動を通して、社会性を身につけるとともに、互いに助け合うことによって生きる力を育てる。」ということを目的とし、行うということでした。

在宅専門クリニックのため医療現場の体験を実際行っていただくには少し困難があり、生徒訪問の相談があった際もその旨お伝えしましたが、それでも在宅医療に興味を持ち見学に来てくれました。一政看護師を中心に在宅医療や医師、看護師、医療事務の仕事について説明し、また事前に鈴木医師に質問のあった「在宅医療医師になろうと思ったきっかけ」や普通の病院との違い等、当日立ち会えない鈴木医師はビデオレターにて学生に語りました。

在宅専門クリニックのため医療現場の体験を実際行っていただくには少し困難があり、生徒訪問の相談があった際もその旨お伝えしましたが、それでも在宅医療に興味を持ち見学に来てくれました。一政看護師を中心に在宅医療や医師、看護師、医療事務の仕事について説明し、また事前に鈴木医師に質問のあった「在宅医療医師になろうと思ったきっかけ」や普通の病院との違い等、当日立ち会えない鈴木医師はビデオレターにて学生に語りました。 クリニック内に様々な医療機器が無い中、在宅医療ならではの小さな心電図やエコー、訪問車に常に乗せている蘇生バッグやAED等の説明に細かくメモを取り、真剣な眼差しで聞く学生の姿に心打たれました。

クリニック内に様々な医療機器が無い中、在宅医療ならではの小さな心電図やエコー、訪問車に常に乗せている蘇生バッグやAED等の説明に細かくメモを取り、真剣な眼差しで聞く学生の姿に心打たれました。初めは緊張の面持ちで肩に力が入っていた学生たちも時間が経つにつれ柔らかくなり、一緒にランチタイムをする頃には沢山の笑顔が見られるようになりました。今回訪問に来てくれた5名は本当に素晴らしい子達ばかりで、将来がとても楽しみだと思いました。今回の訪問をきっかけに在宅医療に興味を持ち、将来に繋がってくれると嬉しく思います。

在宅医療を地域に広めようとするとき、まずは団塊世代や介護をしている方へ話などをする機会が多いですが、中学生や小学生のまだまだ介護する側ではない子供たちに在宅医療や地域医療を知ってもらうことは大切だと改めて思いました。おじいちゃんおばあちゃの介護をするのは子供だけだはなく、孫ひ孫も含めた家族で介護をする、そして介護の方法はさまざまで、孫の笑顔一つも介護と言えると思っています。家族全体・地域全体で一人の療養者に関わるということを、これからどんどん伝えていけたらと思います。

2019年10月19日

「初めまして」

この度、結ファミリークリニックで働かせていただくことになりました小林 三佐子と申します。5年間小牧で皮膚科医として働いていました。

この度、結ファミリークリニックで働かせていただくことになりました小林 三佐子と申します。5年間小牧で皮膚科医として働いていました。

その経験を生かし、皮膚科的領域を中心に皆様のお役に立てたらと思っております。患者様、そのご家族の方々に寄り添った医療が提供出来るように頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

この度、結ファミリークリニックで働かせていただくことになりました小林 三佐子と申します。5年間小牧で皮膚科医として働いていました。

この度、結ファミリークリニックで働かせていただくことになりました小林 三佐子と申します。5年間小牧で皮膚科医として働いていました。その経験を生かし、皮膚科的領域を中心に皆様のお役に立てたらと思っております。患者様、そのご家族の方々に寄り添った医療が提供出来るように頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

2019年10月18日

「新職員のご挨拶」

今まで医療・介護など様々な場面で、患者様から「自分らしく生きる」という姿を何度も経験し、私自身も様々なことを学び、お力をいただきました。

今まで医療・介護など様々な場面で、患者様から「自分らしく生きる」という姿を何度も経験し、私自身も様々なことを学び、お力をいただきました。

この先も、多くの方との「出会い」や「結び」を大切に、スタッフ共々、皆様の心豊かな生活がいつまでも続くように、お力添えができればと考えております。

また、「オムツの当て方」が分からないとお悩みの方は、気軽に声をお掛けください。オムツフィッター研修で培った排泄機能の知識を生かし、少しでも快適なオムツ生活を支えさせていただきたいと思います。

今まで医療・介護など様々な場面で、患者様から「自分らしく生きる」という姿を何度も経験し、私自身も様々なことを学び、お力をいただきました。

今まで医療・介護など様々な場面で、患者様から「自分らしく生きる」という姿を何度も経験し、私自身も様々なことを学び、お力をいただきました。この先も、多くの方との「出会い」や「結び」を大切に、スタッフ共々、皆様の心豊かな生活がいつまでも続くように、お力添えができればと考えております。

また、「オムツの当て方」が分からないとお悩みの方は、気軽に声をお掛けください。オムツフィッター研修で培った排泄機能の知識を生かし、少しでも快適なオムツ生活を支えさせていただきたいと思います。

2019年10月17日

「フィードバックカンファレンスに参加しました」

少し前のお話しですが、日頃医療連携をさせていただいております江南厚生病院内での在宅医療連携報告会に参加いたしました。

少し前のお話しですが、日頃医療連携をさせていただいております江南厚生病院内での在宅医療連携報告会に参加いたしました。

江南厚生病院内で年3回開催されます報告会の1症例として、先に経験した内容を院内スタッフへ向けての報告の場ということで、担当のメディカルソーシャルワーカーさん(以下MSW)からお声がけいただきました。

医療依存度の高い終末期患者さんの「うちに帰りたい」そして「点滴など外せない状態だけど転院ではなく、一度は家に帰って望みをかなえてあげたい」…ご家族の意思を汲み取った担当ケアマネージャーさんとMSWとの綿密な計画の元、当院に在宅医療の打診があったのは春先でした。状態の変化もあり実際に自宅療養を迎えることができたのは、新緑の鮮やかな5月の連休明けでした。

それぞれが様々な想いを胸にスタートした在宅療養…日々を支えるのはご家族をはじめ、ケアプランを以て在宅療養の旗振りを担うケアマネージャーと訪問看護師の存在です。相談を受けてから入院先と情報交換をしながら何を準備して、帰宅後どのように過ごしていったかを「日々の経過」「医療面での取り組み」「本人、ご家族の病態や精神面を含めた経過」「多職種間の情報共有方法と密な面談機会」をもって幾度となく軌道修正したケアプランを経時的にまとめて、医師、ケアマネージャー、訪問看護師、当院看護師の順に報告いたしました。

当日は、主治医をはじめ緩和ケア病棟のスタッフが報告を傾聴されましたので、入念な準備の後に自宅に帰った時の様子の写真をお見せし、在宅生活を送る本人と家族の言葉をそのままお伝えし、ご家族から沢山頂戴した病院関係者へのお礼の言葉をお伝えすることができました。

報告後のMSW、主治医、病棟師長からの涙交じりの感謝の言葉を受け取った際には、報告会に出向いた在宅側スタッフの表情は安堵感と共に、患者家族の想いを軸に連携できた達成感にほころんだものとなっておりました。

報告会の目的でもある、自宅へ帰った「その後」を丁寧にお伝えすることで病院スタッフの在宅医療への理解のお手伝いができたら、次の一人へ繋がるはずです。実際にその後、別のMSWからの依頼を受けるに至っております。療養者の不変の願いが当たり前に叶う医療が提供できますように、これからも地域の多職種と協働して前進していきます。

少し前のお話しですが、日頃医療連携をさせていただいております江南厚生病院内での在宅医療連携報告会に参加いたしました。

少し前のお話しですが、日頃医療連携をさせていただいております江南厚生病院内での在宅医療連携報告会に参加いたしました。江南厚生病院内で年3回開催されます報告会の1症例として、先に経験した内容を院内スタッフへ向けての報告の場ということで、担当のメディカルソーシャルワーカーさん(以下MSW)からお声がけいただきました。

医療依存度の高い終末期患者さんの「うちに帰りたい」そして「点滴など外せない状態だけど転院ではなく、一度は家に帰って望みをかなえてあげたい」…ご家族の意思を汲み取った担当ケアマネージャーさんとMSWとの綿密な計画の元、当院に在宅医療の打診があったのは春先でした。状態の変化もあり実際に自宅療養を迎えることができたのは、新緑の鮮やかな5月の連休明けでした。

それぞれが様々な想いを胸にスタートした在宅療養…日々を支えるのはご家族をはじめ、ケアプランを以て在宅療養の旗振りを担うケアマネージャーと訪問看護師の存在です。相談を受けてから入院先と情報交換をしながら何を準備して、帰宅後どのように過ごしていったかを「日々の経過」「医療面での取り組み」「本人、ご家族の病態や精神面を含めた経過」「多職種間の情報共有方法と密な面談機会」をもって幾度となく軌道修正したケアプランを経時的にまとめて、医師、ケアマネージャー、訪問看護師、当院看護師の順に報告いたしました。

当日は、主治医をはじめ緩和ケア病棟のスタッフが報告を傾聴されましたので、入念な準備の後に自宅に帰った時の様子の写真をお見せし、在宅生活を送る本人と家族の言葉をそのままお伝えし、ご家族から沢山頂戴した病院関係者へのお礼の言葉をお伝えすることができました。

報告後のMSW、主治医、病棟師長からの涙交じりの感謝の言葉を受け取った際には、報告会に出向いた在宅側スタッフの表情は安堵感と共に、患者家族の想いを軸に連携できた達成感にほころんだものとなっておりました。

報告会の目的でもある、自宅へ帰った「その後」を丁寧にお伝えすることで病院スタッフの在宅医療への理解のお手伝いができたら、次の一人へ繋がるはずです。実際にその後、別のMSWからの依頼を受けるに至っております。療養者の不変の願いが当たり前に叶う医療が提供できますように、これからも地域の多職種と協働して前進していきます。

2019年10月15日

「日本褥瘡(じょくそう)学会学術集会に参加しました」

まだ残暑が厳しい頃のお話ですが、8月末に第21回日本褥瘡学会学術集会に参加して参りました。

まだ残暑が厳しい頃のお話ですが、8月末に第21回日本褥瘡学会学術集会に参加して参りました。

毎年聴講に徹しておりますが、ワークフィールドを在宅に移しその目線で参加して思うことは、基幹病院との連携や訪問看護師を始めとする多職種の取り組み、地域の皮膚科医の情熱が在宅療養者に発生する褥瘡管理を支えており、その発表の場に実に多くの在宅医療に携わる方々が情報を求めて参加されています。

私も過去の知識をブラッシュアップすべく、早朝は基礎講座に席を取りグループワークに初めて会う方々と意見を交わし、その後は口演発表やポスターセッションに場を移し、当院で日々実施している褥瘡管理に大いに参考になる情報を吸収し、最後に今回の最大の参加目的の一つでありました”在宅における終末期患者の褥瘡治療”ワークショップ会場に席を移しました。

基幹病院での闘病生活から在宅医療へとバトンを受け取り関わっていく中で、新しく体に「褥瘡=傷」が出来てしまうことはご本人・御家族も想像だにしない事象です。経験から医療職は「予防」の観点で早期から関わっていきますが、自宅で過ごす時間の何処に望みを抱いて何を大切にしていきたいと感じておられるのかを多職種で共有し、「褥瘡=傷」を作らないよう工夫し帆走するアイデアを考えることの奥深さを心の深いところにしっかりと落として聴きました。

発表では、緩和ケア病棟内ではありましたが、関わりの結果「褥瘡=傷」を発生させず療養できたことが報告され、そのアプローチの仕方に感銘を受けました。自宅療養ではマンパワーにおいて病棟とは視点を変えて考えていきますが、技術や根拠において大きな収穫となりました。

この秋から当院で、皮膚科医が非常勤勤務されます。更に思考を凝らし、療養者に方々に即したたケアが展開できるよう進んでゆきたいと考えています。

まだ残暑が厳しい頃のお話ですが、8月末に第21回日本褥瘡学会学術集会に参加して参りました。

まだ残暑が厳しい頃のお話ですが、8月末に第21回日本褥瘡学会学術集会に参加して参りました。毎年聴講に徹しておりますが、ワークフィールドを在宅に移しその目線で参加して思うことは、基幹病院との連携や訪問看護師を始めとする多職種の取り組み、地域の皮膚科医の情熱が在宅療養者に発生する褥瘡管理を支えており、その発表の場に実に多くの在宅医療に携わる方々が情報を求めて参加されています。

私も過去の知識をブラッシュアップすべく、早朝は基礎講座に席を取りグループワークに初めて会う方々と意見を交わし、その後は口演発表やポスターセッションに場を移し、当院で日々実施している褥瘡管理に大いに参考になる情報を吸収し、最後に今回の最大の参加目的の一つでありました”在宅における終末期患者の褥瘡治療”ワークショップ会場に席を移しました。

基幹病院での闘病生活から在宅医療へとバトンを受け取り関わっていく中で、新しく体に「褥瘡=傷」が出来てしまうことはご本人・御家族も想像だにしない事象です。経験から医療職は「予防」の観点で早期から関わっていきますが、自宅で過ごす時間の何処に望みを抱いて何を大切にしていきたいと感じておられるのかを多職種で共有し、「褥瘡=傷」を作らないよう工夫し帆走するアイデアを考えることの奥深さを心の深いところにしっかりと落として聴きました。

発表では、緩和ケア病棟内ではありましたが、関わりの結果「褥瘡=傷」を発生させず療養できたことが報告され、そのアプローチの仕方に感銘を受けました。自宅療養ではマンパワーにおいて病棟とは視点を変えて考えていきますが、技術や根拠において大きな収穫となりました。

この秋から当院で、皮膚科医が非常勤勤務されます。更に思考を凝らし、療養者に方々に即したたケアが展開できるよう進んでゆきたいと考えています。

2019年10月5日

「人生会議しよう」

10月5日の第3回楽田ふれあい祭りで「人生会議」をテーマとした寸劇をしました。「人生会議」って聞きなれない言葉ですね。大層な言葉ですが、簡単にいうと「これまで生きてきたことをみんなで話し合う」ことです。なんでそんなことを今更する必要があるのか…と思うかもしれませんね。でも、いまの時代だからこそ求められていることなのです。

10月5日の第3回楽田ふれあい祭りで「人生会議」をテーマとした寸劇をしました。「人生会議」って聞きなれない言葉ですね。大層な言葉ですが、簡単にいうと「これまで生きてきたことをみんなで話し合う」ことです。なんでそんなことを今更する必要があるのか…と思うかもしれませんね。でも、いまの時代だからこそ求められていることなのです。

寸劇では、ある日の老夫婦の風景から始まります。テレビを観ていたら、「急病になったときに備えて自分の意思をひとに伝えていますか?」というインタビューが出てきます。老夫婦は自分たちの意思をお互いに話していなかったことに気づき、話しておこうという思いに駆られますが何を話していいのかわかりません。

寸劇では、ある日の老夫婦の風景から始まります。テレビを観ていたら、「急病になったときに備えて自分の意思をひとに伝えていますか?」というインタビューが出てきます。老夫婦は自分たちの意思をお互いに話していなかったことに気づき、話しておこうという思いに駆られますが何を話していいのかわかりません。

そこに看護師をしている娘がやってきて、「わたしについて」という犬山市で発行している事前意思表明の冊子を渡されます。それに沿って、夫婦はお互いの気持ちを伝えていきます。長年連れ添った夫婦でも意見が違うことに気づきますが、また「死」を身近に感じて緊張感した雰囲気になります。

そこに孫娘がやってきて、「まだおじいちゃんもおばあちゃんも元気じゃん」と笑い飛ばし、「おじいちゃん、おばあちゃんの昔のはなし、聞いてみたい」と訊いてきます。老夫婦はその一言で笑顔になり、若いころの話やこれまでの生活について話し始めます。

20年位前までは、人が寿命に近づいたとき延命処置をどこまで行うかの意思決定を病院で求められました。「人工呼吸器を付けますか?」「心臓マッサージは行いますか?」ときかれた方は少なからずいると思います。それがインフォームドコンセント(十分な説明と同意)、アドバンスケアプランニング…さらに親しみのある言葉として「人生会議」へと変化していきました。

「人生会議」というのは、人生の最終段階にある人の、その人そのものを知るための話し合いを持続的に持つということです。自分のこれまで大切にしてきたこと、大切な人、好きな食べ物、趣味、人生訓など、その人そのものについて話し合うようになってきています。

話す相手も医療介護関係者だけではなく、家族間や友人などに広がっています。人生の最終段階の生き方を「医療的な価値観」主導で進められていたものが、徐々に「その人そのものの価値観」に移行してきている…といえるかもしれません。

ただ、そういった話し合いには人生の最終段階という「死」というものが隠れており、どうしても楽しいものにはなりにくいものです。私たちは、最終段階に関係なくいつでも楽しく話せるようなものにできればと考えております。

私は、孫や近所の子供たちに話をするように、自分たちのことを話すことができればと思います。しかし、以前は良くみられたはずの「じいちゃんばあちゃんが幼い子供たちに昔話をする」という光景はほとんど見られなくなっています。少子高齢化、核家族化が影響しているのでしょうか…。

私は、孫や近所の子供たちに話をするように、自分たちのことを話すことができればと思います。しかし、以前は良くみられたはずの「じいちゃんばあちゃんが幼い子供たちに昔話をする」という光景はほとんど見られなくなっています。少子高齢化、核家族化が影響しているのでしょうか…。

寸劇後の質問で、「話したくても話す相手がいないので、どうしたらいいのか?」という意見が出ました。簡単に解決できることではありませんが、今回の楽田ふれあい祭りの集いのように、地域の人たちが集まって共同体をつくる中で「人生会議」ができるような関係ができてこればと思います。

10月5日の第3回楽田ふれあい祭りで「人生会議」をテーマとした寸劇をしました。「人生会議」って聞きなれない言葉ですね。大層な言葉ですが、簡単にいうと「これまで生きてきたことをみんなで話し合う」ことです。なんでそんなことを今更する必要があるのか…と思うかもしれませんね。でも、いまの時代だからこそ求められていることなのです。

10月5日の第3回楽田ふれあい祭りで「人生会議」をテーマとした寸劇をしました。「人生会議」って聞きなれない言葉ですね。大層な言葉ですが、簡単にいうと「これまで生きてきたことをみんなで話し合う」ことです。なんでそんなことを今更する必要があるのか…と思うかもしれませんね。でも、いまの時代だからこそ求められていることなのです。 寸劇では、ある日の老夫婦の風景から始まります。テレビを観ていたら、「急病になったときに備えて自分の意思をひとに伝えていますか?」というインタビューが出てきます。老夫婦は自分たちの意思をお互いに話していなかったことに気づき、話しておこうという思いに駆られますが何を話していいのかわかりません。

寸劇では、ある日の老夫婦の風景から始まります。テレビを観ていたら、「急病になったときに備えて自分の意思をひとに伝えていますか?」というインタビューが出てきます。老夫婦は自分たちの意思をお互いに話していなかったことに気づき、話しておこうという思いに駆られますが何を話していいのかわかりません。そこに看護師をしている娘がやってきて、「わたしについて」という犬山市で発行している事前意思表明の冊子を渡されます。それに沿って、夫婦はお互いの気持ちを伝えていきます。長年連れ添った夫婦でも意見が違うことに気づきますが、また「死」を身近に感じて緊張感した雰囲気になります。

そこに孫娘がやってきて、「まだおじいちゃんもおばあちゃんも元気じゃん」と笑い飛ばし、「おじいちゃん、おばあちゃんの昔のはなし、聞いてみたい」と訊いてきます。老夫婦はその一言で笑顔になり、若いころの話やこれまでの生活について話し始めます。

20年位前までは、人が寿命に近づいたとき延命処置をどこまで行うかの意思決定を病院で求められました。「人工呼吸器を付けますか?」「心臓マッサージは行いますか?」ときかれた方は少なからずいると思います。それがインフォームドコンセント(十分な説明と同意)、アドバンスケアプランニング…さらに親しみのある言葉として「人生会議」へと変化していきました。

「人生会議」というのは、人生の最終段階にある人の、その人そのものを知るための話し合いを持続的に持つということです。自分のこれまで大切にしてきたこと、大切な人、好きな食べ物、趣味、人生訓など、その人そのものについて話し合うようになってきています。

話す相手も医療介護関係者だけではなく、家族間や友人などに広がっています。人生の最終段階の生き方を「医療的な価値観」主導で進められていたものが、徐々に「その人そのものの価値観」に移行してきている…といえるかもしれません。

ただ、そういった話し合いには人生の最終段階という「死」というものが隠れており、どうしても楽しいものにはなりにくいものです。私たちは、最終段階に関係なくいつでも楽しく話せるようなものにできればと考えております。

私は、孫や近所の子供たちに話をするように、自分たちのことを話すことができればと思います。しかし、以前は良くみられたはずの「じいちゃんばあちゃんが幼い子供たちに昔話をする」という光景はほとんど見られなくなっています。少子高齢化、核家族化が影響しているのでしょうか…。

私は、孫や近所の子供たちに話をするように、自分たちのことを話すことができればと思います。しかし、以前は良くみられたはずの「じいちゃんばあちゃんが幼い子供たちに昔話をする」という光景はほとんど見られなくなっています。少子高齢化、核家族化が影響しているのでしょうか…。寸劇後の質問で、「話したくても話す相手がいないので、どうしたらいいのか?」という意見が出ました。簡単に解決できることではありませんが、今回の楽田ふれあい祭りの集いのように、地域の人たちが集まって共同体をつくる中で「人生会議」ができるような関係ができてこればと思います。

2019年9月1日

「AYA世代ご遺族のピアサポート開催しました」

残暑厳しい8月29日、小牧市COHALU WOODの個室ルームをお借りして「ピアサポートの会」を開くことができました。AYA世代のご遺族4名+お子様3名のピアサポーターが参加してくださりました。

残暑厳しい8月29日、小牧市COHALU WOODの個室ルームをお借りして「ピアサポートの会」を開くことができました。AYA世代のご遺族4名+お子様3名のピアサポーターが参加してくださりました。

AYA世代とは何かご存じですか?Adolescent and Young Adultの略で、思春期から若年成人世代のことを指します。今回当院で20歳代のがん療養者様を自宅でお看取りした奥様とお子様が深い深い悲しみの中におられ、私たち医療者は心の奥深くの悲しみに寄り添う事に無力感を感じていました。

ピア(同じ経験をもった仲間)であれば、その悲しみに共感し前に進む手掛かりになるのではないだろうか?と今回初めての試みですが、試行錯誤しながら準備を進めました。文献を読みあさり、学会での学びを基に、地域のクリニック・病院、新聞社にもサポーターを集める協力依頼ををし開催にこぎつけることができました。

会では本音で語り合い本気で泣く、心から共感しあえるピアサポーターの方々がみえました。ピアの力は偉大であったことが証明されたと思います。医療者が、文献に書いてあるような言葉かけや励ましをするより、ピア同士が経験から出る言葉の重みを感じました。

今後も「経験をもって支え、支えられる関係作り」ができる場を提供できるよう検討していきたいと思います。そして、ご遺族の方たちも支えられるクリニックでありたいと強く感じております。開催にあたりアンケートに協力してくださったピアサポーターの方々、地域のクリニック・病院、新聞社の方には、この場をお借りし感謝申し上げます。

残暑厳しい8月29日、小牧市COHALU WOODの個室ルームをお借りして「ピアサポートの会」を開くことができました。AYA世代のご遺族4名+お子様3名のピアサポーターが参加してくださりました。

残暑厳しい8月29日、小牧市COHALU WOODの個室ルームをお借りして「ピアサポートの会」を開くことができました。AYA世代のご遺族4名+お子様3名のピアサポーターが参加してくださりました。AYA世代とは何かご存じですか?Adolescent and Young Adultの略で、思春期から若年成人世代のことを指します。今回当院で20歳代のがん療養者様を自宅でお看取りした奥様とお子様が深い深い悲しみの中におられ、私たち医療者は心の奥深くの悲しみに寄り添う事に無力感を感じていました。

ピア(同じ経験をもった仲間)であれば、その悲しみに共感し前に進む手掛かりになるのではないだろうか?と今回初めての試みですが、試行錯誤しながら準備を進めました。文献を読みあさり、学会での学びを基に、地域のクリニック・病院、新聞社にもサポーターを集める協力依頼ををし開催にこぎつけることができました。

会では本音で語り合い本気で泣く、心から共感しあえるピアサポーターの方々がみえました。ピアの力は偉大であったことが証明されたと思います。医療者が、文献に書いてあるような言葉かけや励ましをするより、ピア同士が経験から出る言葉の重みを感じました。

今後も「経験をもって支え、支えられる関係作り」ができる場を提供できるよう検討していきたいと思います。そして、ご遺族の方たちも支えられるクリニックでありたいと強く感じております。開催にあたりアンケートに協力してくださったピアサポーターの方々、地域のクリニック・病院、新聞社の方には、この場をお借りし感謝申し上げます。

2019年8月30日

2019年8月22日

2019年7月31日

「映画「ピア」上映会決定!「在宅医療・介護を支える会」結成&フェイスブック開設!」

11月30日に「ピア〜まちをつなぐもの〜」の上映会を開催することが決まりました。在宅医療・介護に懸命に取り組む若き医師と、その仲間たちの命と希望の物語です。

11月30日に「ピア〜まちをつなぐもの〜」の上映会を開催することが決まりました。在宅医療・介護に懸命に取り組む若き医師と、その仲間たちの命と希望の物語です。

上記のような方々など、たくさんの方々にぜひ観て頂きたい映画です!お申し込みなどの詳細情報は「専用告知ページ」をご覧ください。

今回の開催にあたり、この地域で活躍されている医療・介護に従事されている方々が仲間となり在宅の魅力を発信していこう!と、「在宅医療・介護を支える会」を結成しました。また、フェイスブック(FB)を開設して活動内容について掲載いたしましたので、フェイスブックをされている方はぜひご覧ください!当ホームページのサイドメニュー部分に、以下のようなバナーがありますのでクリックを!

11月30日に「ピア〜まちをつなぐもの〜」の上映会を開催することが決まりました。在宅医療・介護に懸命に取り組む若き医師と、その仲間たちの命と希望の物語です。

11月30日に「ピア〜まちをつなぐもの〜」の上映会を開催することが決まりました。在宅医療・介護に懸命に取り組む若き医師と、その仲間たちの命と希望の物語です。

★在宅医療・介護に従事している方

★個人病院や病院勤務で在宅医療・介護に関心がある方

★ご自宅で介護をしておられる方

★在宅医療や介護に関心がある方

★個人病院や病院勤務で在宅医療・介護に関心がある方

★ご自宅で介護をしておられる方

★在宅医療や介護に関心がある方

上記のような方々など、たくさんの方々にぜひ観て頂きたい映画です!お申し込みなどの詳細情報は「専用告知ページ」をご覧ください。

今回の開催にあたり、この地域で活躍されている医療・介護に従事されている方々が仲間となり在宅の魅力を発信していこう!と、「在宅医療・介護を支える会」を結成しました。また、フェイスブック(FB)を開設して活動内容について掲載いたしましたので、フェイスブックをされている方はぜひご覧ください!当ホームページのサイドメニュー部分に、以下のようなバナーがありますのでクリックを!

2019年7月30日

「子どもお仕事参観日」

夏休みに入り子どものいるスタッフはお弁当づくりや宿題をみたり、いつもと違う慌ただしさの中で働いております。子ども達が健やかな毎日を過ごしてくれていることは、忙しさだけでなく活力にもなります。

昔々のことです。私が子育てをはじめたのは遠い26年前のこと…当時は画期的な育児時間を取ることができ、長女の時は生後6ヶ月の時に職場復帰をしました。昼間に白衣を着替えて近所の保育園まで自転車で授乳に行ったり、合間で搾乳をするための休憩をもらったり、周りの上司や同僚に大変な理解と協力をしていただきました。皆、忙しい毎日の中でも子どもの成長を一緒に喜んで下さいました。大変有難い環境に感謝でした。一方、保育園探しや学童の開館時間・曜日などは看護師の365日勤務とは合わず、苦労も多かったです。

今は子ども達も成人となり、自立をしています。時折振り返ると子どもたちは連れて行った職場のスタッフのことや利用者さんとの触れ合いの時間のことをよく覚えており、強烈な思い出になっていました。又、教えたことより親の姿をよく見て覚えているのだと思いました。親の働く姿や職場のことを知ることは働きながら子育てをする上でとても大切なことと思っていますし、子育て世代にも優しい職場づくりをしたいと日々考えております。既に結では「病児保育手当制度」や「学校行事参加時間休暇制度」、「有給の時間取得制度」などを整えています。

前置きが長くなりましたが、今年初めてスタッフの子ども向けに「子ども仕事参観日」を企画しました。慌ただしい毎日の中、ドタバタと内容告知となりましたがなんと9名の小学生が集まってくれました。

前置きが長くなりましたが、今年初めてスタッフの子ども向けに「子ども仕事参観日」を企画しました。慌ただしい毎日の中、ドタバタと内容告知となりましたがなんと9名の小学生が集まってくれました。

夏休みに入り子どものいるスタッフはお弁当づくりや宿題をみたり、いつもと違う慌ただしさの中で働いております。子ども達が健やかな毎日を過ごしてくれていることは、忙しさだけでなく活力にもなります。

昔々のことです。私が子育てをはじめたのは遠い26年前のこと…当時は画期的な育児時間を取ることができ、長女の時は生後6ヶ月の時に職場復帰をしました。昼間に白衣を着替えて近所の保育園まで自転車で授乳に行ったり、合間で搾乳をするための休憩をもらったり、周りの上司や同僚に大変な理解と協力をしていただきました。皆、忙しい毎日の中でも子どもの成長を一緒に喜んで下さいました。大変有難い環境に感謝でした。一方、保育園探しや学童の開館時間・曜日などは看護師の365日勤務とは合わず、苦労も多かったです。

今は子ども達も成人となり、自立をしています。時折振り返ると子どもたちは連れて行った職場のスタッフのことや利用者さんとの触れ合いの時間のことをよく覚えており、強烈な思い出になっていました。又、教えたことより親の姿をよく見て覚えているのだと思いました。親の働く姿や職場のことを知ることは働きながら子育てをする上でとても大切なことと思っていますし、子育て世代にも優しい職場づくりをしたいと日々考えております。既に結では「病児保育手当制度」や「学校行事参加時間休暇制度」、「有給の時間取得制度」などを整えています。

前置きが長くなりましたが、今年初めてスタッフの子ども向けに「子ども仕事参観日」を企画しました。慌ただしい毎日の中、ドタバタと内容告知となりましたがなんと9名の小学生が集まってくれました。

前置きが長くなりましたが、今年初めてスタッフの子ども向けに「子ども仕事参観日」を企画しました。慌ただしい毎日の中、ドタバタと内容告知となりましたがなんと9名の小学生が集まってくれました。

【目的】

・家庭での会話やふれあいを促進し家庭のコミュニケーションや絆を深める

・育児に対する職場の理解を深め、子育て支援を盛り上げる

・こどもの勤労観につながり、職業観を育む

・職員(親)自分自身の仕事と生活の調和を振り返る機会になる

・子育てしながら働きやすい職場環境づくりが促進されることでワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進に繋げる

・家庭での会話やふれあいを促進し家庭のコミュニケーションや絆を深める

・育児に対する職場の理解を深め、子育て支援を盛り上げる

・こどもの勤労観につながり、職業観を育む

・職員(親)自分自身の仕事と生活の調和を振り返る機会になる

・子育てしながら働きやすい職場環境づくりが促進されることでワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の推進に繋げる

さて…午後からの半日、メニューも盛りだくさんの企画です。

- お父さん・お母さん・院長先生・スタッフとご飯を食べよう

- パソコンで名刺を作ろう

- 名刺の渡し方、訪問の際の挨拶、靴の並べ方を学ぼう

- 訪問先に持参するお花を折り紙で作ろう

- 医師・看護師・医療事務の仕事を知ろう

- 聴診器・AEDと心肺蘇生体験

- どら焼きおやつ作り

- 模擬訪問診療の同行へ行こう

- お父さん・お母さんへ感謝のお手紙を渡そう

- 参加証書・メダル授与、お土産

はじめ緊張していた子どもたちもきちんと自己紹介もできました。次から次へと企画が進みますが皆、目がキラキラ、発想も豊かで皆でよく笑いました。

はじめ緊張していた子どもたちもきちんと自己紹介もできました。次から次へと企画が進みますが皆、目がキラキラ、発想も豊かで皆でよく笑いました。

全スタッフがそれぞれの担当の内容をレクチャーしながら、時にお父さん、お母さんの優しい顔になったり子どもの行動にドキドキしたり…。

全スタッフがそれぞれの担当の内容をレクチャーしながら、時にお父さん、お母さんの優しい顔になったり子どもの行動にドキドキしたり…。模擬訪問診療では90歳代、100歳代の療養者様・ご家族様にご理解・ご協力をいただき、2グループに分かれて大勢でお邪魔し握手をしたり質問をしたりとはじめての経験をしました。先に習った名刺の渡し方、靴の並べ方も上出来です。

最初、緊張していた子ども同士も、帰りには名残惜しく「また、会おうぜ!」と交わす姿に微笑ましく心和みました。

最初、緊張していた子ども同士も、帰りには名残惜しく「また、会おうぜ!」と交わす姿に微笑ましく心和みました。半日の濃厚企画にマラソンのようで息切れがしましたが、大変楽しい時間となりました。子育て終了?!世代の今回の企画担当 長田さん、佐藤さんも事前準備ありがとうございました。未来輝く子どもたちの善き夏休みの思い出となりますように…。

2019年7月20日

千秋病院 摂食・嚥下障害看護認定看護師 一色宏文

日本料理関西さんと結ファミリークリニックさんがコラボレーションして開催された和嚥の会に参加してきました。

嚥下障害をもっていても家族と一緒に外食ができるお店を地域に広げたい、嚥下食ノーマライゼーションを目指して立ち上げられたとのことで、地域の施設や保健所、歯科医院、調剤薬局のスタッフさんに加え、訪問看護ステーションの方や摂食・嚥下看護認定看護師、お弁当屋さんと総勢30名ほどが参加されていました。

会の中では院長鈴木先生のお話の後、日本料理関西代表取締役小島さんより、原材料の在庫管理(例えば賞味期限など)や調理法(和食の技を使った工夫や手間など)、販路の拡大、車イスの方が入りにくい等のハード面の悩み、単なる嚥下食ではなく、和食の技を使った嚥下食を作っているという話がありました。

確かに、病院や施設で作られている嚥下食は均質で嚥下のしやすさに配慮されていますが、その反面、食べていて食感などが単調になりやすく飽きやすいところもあります。

アガー、ゼリー、寒天、葛などを利用し食感、のど越しに変化があり、不均質さと飲み込みやすさのバランスに配慮された関西さんの料理は、何口食べても飽きが来ませんでした。学会分類でいうと3〜4程の形状かと思います。

地域の中で嚥下食の提供を模索しているお店があることがすばらしいことだと思います。これからもこうした支援の輪が広がることを切に願います。

現在回復期リハビリテーション病棟に所属しております。退院後も嚥下訓練が必要な方のモチベーションアップに関西さんの料理のご紹介ができればと考えています。

日本料理関西さんと結ファミリークリニックさんがコラボレーションして開催された和嚥の会に参加してきました。

嚥下障害をもっていても家族と一緒に外食ができるお店を地域に広げたい、嚥下食ノーマライゼーションを目指して立ち上げられたとのことで、地域の施設や保健所、歯科医院、調剤薬局のスタッフさんに加え、訪問看護ステーションの方や摂食・嚥下看護認定看護師、お弁当屋さんと総勢30名ほどが参加されていました。

会の中では院長鈴木先生のお話の後、日本料理関西代表取締役小島さんより、原材料の在庫管理(例えば賞味期限など)や調理法(和食の技を使った工夫や手間など)、販路の拡大、車イスの方が入りにくい等のハード面の悩み、単なる嚥下食ではなく、和食の技を使った嚥下食を作っているという話がありました。

確かに、病院や施設で作られている嚥下食は均質で嚥下のしやすさに配慮されていますが、その反面、食べていて食感などが単調になりやすく飽きやすいところもあります。

アガー、ゼリー、寒天、葛などを利用し食感、のど越しに変化があり、不均質さと飲み込みやすさのバランスに配慮された関西さんの料理は、何口食べても飽きが来ませんでした。学会分類でいうと3〜4程の形状かと思います。

地域の中で嚥下食の提供を模索しているお店があることがすばらしいことだと思います。これからもこうした支援の輪が広がることを切に願います。

現在回復期リハビリテーション病棟に所属しております。退院後も嚥下訓練が必要な方のモチベーションアップに関西さんの料理のご紹介ができればと考えています。

2019年6月27日

「劇団 結:こんな感じで、最後まで自宅で過ごせますよ〜」

6月27日に、日の出団地お楽しみ会の健康講座&寸劇で参加致いたました。劇団結では6回目、日の出団地では昨年に引き続き2回目となりました。当日は激しい雨にも関わらず沢山の皆様にお集まり頂きまして感謝いたします。ありがとうございました。

劇団結の講演としましては、昨年の秋から久しぶりになりました。今回は鈴木院長と田所医師のW医師の主演、90歳の夫婦コンビ役となりました。

劇団結の講演としましては、昨年の秋から久しぶりになりました。今回は鈴木院長と田所医師のW医師の主演、90歳の夫婦コンビ役となりました。

ほかスタッフも配役を替え、新たに結成いたしました。毎度のことですが診療の合間で練習する時間がほとんどとれず、今回は全員揃っての練習は一度もできませんでした。しかし、回を重ねる度に精度が上がっているようです。逆に他スタッフも本番の予想外のアドリブなどを期待しまい、演技のハードルが上がっているのではないでしょうか?

6月27日に、日の出団地お楽しみ会の健康講座&寸劇で参加致いたました。劇団結では6回目、日の出団地では昨年に引き続き2回目となりました。当日は激しい雨にも関わらず沢山の皆様にお集まり頂きまして感謝いたします。ありがとうございました。

劇団結の講演としましては、昨年の秋から久しぶりになりました。今回は鈴木院長と田所医師のW医師の主演、90歳の夫婦コンビ役となりました。

劇団結の講演としましては、昨年の秋から久しぶりになりました。今回は鈴木院長と田所医師のW医師の主演、90歳の夫婦コンビ役となりました。ほかスタッフも配役を替え、新たに結成いたしました。毎度のことですが診療の合間で練習する時間がほとんどとれず、今回は全員揃っての練習は一度もできませんでした。しかし、回を重ねる度に精度が上がっているようです。逆に他スタッフも本番の予想外のアドリブなどを期待しまい、演技のハードルが上がっているのではないでしょうか?

劇のテーマ「こんな感じで、最後まで自宅で過ごせますよ〜」から「在宅診療がどのように始まるのか」「どのように他職種の方と関わるのか」「どのように自宅で過ごせるのか」「家族に何かできるのか」「どのように最後を看取るのか」などの素朴な疑問の答えが分かるような内容を簡単に再現した劇となっていました。

劇のテーマ「こんな感じで、最後まで自宅で過ごせますよ〜」から「在宅診療がどのように始まるのか」「どのように他職種の方と関わるのか」「どのように自宅で過ごせるのか」「家族に何かできるのか」「どのように最後を看取るのか」などの素朴な疑問の答えが分かるような内容を簡単に再現した劇となっていました。やはり、まだ在宅診療とは何か知らない方が多いと思います。この劇を通じ在宅診療が身近なものと感じて頂ければ嬉しいです。

「謝辞」

今回はスペシャルゲストとして、中北薬品のお二人さまにも一緒にご出演頂きました。ご協力ありがとうございました。

今回はスペシャルゲストとして、中北薬品のお二人さまにも一緒にご出演頂きました。ご協力ありがとうございました。

2019年6月11日

「日本認知症ケア学会に参加してきました」

5月25日、国立京都国際会館にて日本認知症ケア学会に参加してきました。

5月25日、国立京都国際会館にて日本認知症ケア学会に参加してきました。

この学会に入った切っ掛けは、訪問看護を初めて間もない、ひよっこの時期に担当させて頂いた認知症の男性の看護実践をしている時でした。医療だけではどうにもならない。少しでも精神状態が改善し、心地よく生活ができる方法はないか?…認知症のことをもっと勉強したいと思い、大学図書館に行きました。

当時は対応方法など具体的な事例集もなく、当たり前のことしか記載されていない教科書、参考書のみでした。また認知症研修も今に比べると少なく、手探りでケアを実践する日々でした。そんな頃、認知症ケア学会を知り、認知症ケア専門士を取得し学会に入会しました。

この学会は今年で設立20年になります。当時は介護系の専門職が多く、看護師など医療職は少なかったことを覚えています。現在では介護福祉士、介護支援専門員、ヘルパー、社会福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、理学療法士、衛生管理者、看護師、保健師、医師等、さまざまな職種が学会員として参加されています。それぞれ専門職からの視点から、認知症を理解する方法やケア方法も学ぶ機会になっています。また今回学会長である東京慈恵医科大精神科医 繁田雅弘先生はこの学会発足者であり、20年という記念大会で講演内容も興味深い内容でした。

この学会参加後より、外来看護の質の向上に取り組んでおります。また当クリニックでは認知症の方を理解する地域啓発活動として、「映画上映会」「VR体験会」「結劇団による寸劇」などを行ってきました。認知症の方が最後まで在宅で過ごすためには、どのような地域づくりをしていったら良いか?…まだまだ模索段階ではありますが、今関わっている方々に対して丁寧に関わる中で課題解決できる方法がこの地域でみつかるのではないかと考え、日々実践していきたいと思っております。

5月25日、国立京都国際会館にて日本認知症ケア学会に参加してきました。

5月25日、国立京都国際会館にて日本認知症ケア学会に参加してきました。この学会に入った切っ掛けは、訪問看護を初めて間もない、ひよっこの時期に担当させて頂いた認知症の男性の看護実践をしている時でした。医療だけではどうにもならない。少しでも精神状態が改善し、心地よく生活ができる方法はないか?…認知症のことをもっと勉強したいと思い、大学図書館に行きました。

当時は対応方法など具体的な事例集もなく、当たり前のことしか記載されていない教科書、参考書のみでした。また認知症研修も今に比べると少なく、手探りでケアを実践する日々でした。そんな頃、認知症ケア学会を知り、認知症ケア専門士を取得し学会に入会しました。

この学会は今年で設立20年になります。当時は介護系の専門職が多く、看護師など医療職は少なかったことを覚えています。現在では介護福祉士、介護支援専門員、ヘルパー、社会福祉士、精神保健福祉士、作業療法士、理学療法士、衛生管理者、看護師、保健師、医師等、さまざまな職種が学会員として参加されています。それぞれ専門職からの視点から、認知症を理解する方法やケア方法も学ぶ機会になっています。また今回学会長である東京慈恵医科大精神科医 繁田雅弘先生はこの学会発足者であり、20年という記念大会で講演内容も興味深い内容でした。

この学会参加後より、外来看護の質の向上に取り組んでおります。また当クリニックでは認知症の方を理解する地域啓発活動として、「映画上映会」「VR体験会」「結劇団による寸劇」などを行ってきました。認知症の方が最後まで在宅で過ごすためには、どのような地域づくりをしていったら良いか?…まだまだ模索段階ではありますが、今関わっている方々に対して丁寧に関わる中で課題解決できる方法がこの地域でみつかるのではないかと考え、日々実践していきたいと思っております。

2019年5月13日

「第5回結楽サロンを開催しました」

5月13日(月)に「第5回 結楽サロン」を開催しました。

サロンを開催するにあたり、療養者のSさんのお宅からたくさんの花を頂き、当院管理者の須田もお花がお好きなようで、お庭のお花を花束にして持参してくださり、花瓶が足りないくらいのお花に囲まれて華やかなサロンとなりました。

5月13日(月)に「第5回 結楽サロン」を開催しました。

サロンを開催するにあたり、療養者のSさんのお宅からたくさんの花を頂き、当院管理者の須田もお花がお好きなようで、お庭のお花を花束にして持参してくださり、花瓶が足りないくらいのお花に囲まれて華やかなサロンとなりました。

今回のサロンは、OB森藤さんがウェルカムボードにダイナミックな鯉のぼりを描いてくださり、「Welcome back to 結楽サロン」とメッセージを入れてくださいました。「おかえりなさいサロンへ」というメッセージに込められたた愛がとても嬉しく感じました。

今回のサロンは、OB森藤さんがウェルカムボードにダイナミックな鯉のぼりを描いてくださり、「Welcome back to 結楽サロン」とメッセージを入れてくださいました。「おかえりなさいサロンへ」というメッセージに込められたた愛がとても嬉しく感じました。サロンに参加してくださった方より、

「生前に描いた絵で【ふたり展】をやろうと夢中で準備しているときが、気が紛れます。」

「在宅介護中は、眠れなくて新聞を頭にかぶって寝ました、地獄のような日々でした。最近、依存していたんだなあと寂しい気持ちが出てきました。」

「ここ(結ファミリークリニック)へ来る楽しみができたので、もう少し生かしてもらおうと思う。」

「在宅介護中は、眠れなくて新聞を頭にかぶって寝ました、地獄のような日々でした。最近、依存していたんだなあと寂しい気持ちが出てきました。」

「ここ(結ファミリークリニック)へ来る楽しみができたので、もう少し生かしてもらおうと思う。」

とお気持ちを聞かせて頂きました。私たちスタッフも、夫婦の形、生き様など、人生の先輩として、また人として学ばせていただいております。

とお気持ちを聞かせて頂きました。私たちスタッフも、夫婦の形、生き様など、人生の先輩として、また人として学ばせていただいております。サロンをお手伝いしてくださる方を募集しています。 次回の開催は9月27日(金)を予定していますので、どうぞよろしくお願いいたします。

2019年5月10日

「映画『ピア』試写会参加」

在宅医療と介護をテーマにした映画「ピア〜まちをつなぐもの〜」が完成にあたり、3月末に映画試写会が東京虎ノ門で開催されました。

結ファミリークリニックもこの映画のゴールドサポーターとなっております。昨年、犬山で上映会を行いました映画「ケアニン」に続き、今年度は在宅医療・介護を地域の皆さまに広く知ってもらう機会となるよう上映会を企画しております。

それに先駆け、実行委員会設置前のリサーチとして長田看護師と2人で東京虎ノ門へ出向いて参りました。先に長田看護師がブログで報告した「マギーズ東京」の見学を午前に経て、夕方からはじまる試写会へ向かいました。

会場の虎ノ門ニッショーホールは一般応募で当選した人々とゴールドサポーター等招待券を持参するひとで、開場1時間前から長蛇の列でした。多くの人が在宅医療に関心があるのだと感慨深く思いました。

期待でわくわくしながら会場に進み、長田看護師とよい席を…と会場真ん中の席を確保。直ぐに満員となりました。

期待でわくわくしながら会場に進み、長田看護師とよい席を…と会場真ん中の席を確保。直ぐに満員となりました。

当日は元日本テレビアナウンサーで自身も母の介護をしていた町亞聖さんが司会をされました。順に俳優・女優の戸塚純貴さん、水野真紀さんやケアニンにも出演していた松本若菜さん、主題歌を歌う酪農家兼シンガーソングライターの橘和徳さんらを紹介され、撮影中の秘話やこの映画作製にかけた思いなど質問形式で話が展開されました。

そして、シンガーソングライター橘和徳さんの「この街で」が透き通る声で清々しく歌唱されました。生の歌声は心に響き渡ります。映画の内容を想像しながら歌の世界に浸りました。

その後、99分の映画が上映されました。映画の内容はネタバレしないよう秘密ですが…あらすじは公式ホームページをご覧ください。上映の途中、会場のあちらこちからからすすり泣く声が聞こえました。隣の長田看護師は号泣。また隣の男性も何度も眼鏡を外し目頭を押さえておられました。

私は「ケアニン」のときは何度も涙が出ましたが、この映画では在宅医療の魅力について「確信」のようなものを感じ、誇らしい気持ちで鑑賞しました。そして、連携している地域の多職種の皆さんとこの映画を共有し、日々の連携が療養者一人ひとり、病気や障がいがあっても自分らしく暮らすことを支え、最期まで暮らせる地域づくりを担っていることを共に分かち合いたいと思いました。

映画「ピア〜まちをつなぐもの〜」は、今年度秋以降に私たちの活動地域尾北圏内で上映予定をしております。詳細、場所や日程はまだ映画作?厖?厖??刳t????製会社の都合により未定ですが、早ければ夏頃には開催の詳細をお伝えできる予定です。ご期待いただきたいと思います。

映画「ピア〜まちをつなぐもの〜」は、今年度秋以降に私たちの活動地域尾北圏内で上映予定をしております。詳細、場所や日程はまだ映画作?厖?厖??刳t????製会社の都合により未定ですが、早ければ夏頃には開催の詳細をお伝えできる予定です。ご期待いただきたいと思います。

追ってまた実行委員会も設置し、広く募集していきたいと思っています。

在宅医療と介護をテーマにした映画「ピア〜まちをつなぐもの〜」が完成にあたり、3月末に映画試写会が東京虎ノ門で開催されました。

結ファミリークリニックもこの映画のゴールドサポーターとなっております。昨年、犬山で上映会を行いました映画「ケアニン」に続き、今年度は在宅医療・介護を地域の皆さまに広く知ってもらう機会となるよう上映会を企画しております。

それに先駆け、実行委員会設置前のリサーチとして長田看護師と2人で東京虎ノ門へ出向いて参りました。先に長田看護師がブログで報告した「マギーズ東京」の見学を午前に経て、夕方からはじまる試写会へ向かいました。

会場の虎ノ門ニッショーホールは一般応募で当選した人々とゴールドサポーター等招待券を持参するひとで、開場1時間前から長蛇の列でした。多くの人が在宅医療に関心があるのだと感慨深く思いました。

期待でわくわくしながら会場に進み、長田看護師とよい席を…と会場真ん中の席を確保。直ぐに満員となりました。

期待でわくわくしながら会場に進み、長田看護師とよい席を…と会場真ん中の席を確保。直ぐに満員となりました。当日は元日本テレビアナウンサーで自身も母の介護をしていた町亞聖さんが司会をされました。順に俳優・女優の戸塚純貴さん、水野真紀さんやケアニンにも出演していた松本若菜さん、主題歌を歌う酪農家兼シンガーソングライターの橘和徳さんらを紹介され、撮影中の秘話やこの映画作製にかけた思いなど質問形式で話が展開されました。

そして、シンガーソングライター橘和徳さんの「この街で」が透き通る声で清々しく歌唱されました。生の歌声は心に響き渡ります。映画の内容を想像しながら歌の世界に浸りました。

その後、99分の映画が上映されました。映画の内容はネタバレしないよう秘密ですが…あらすじは公式ホームページをご覧ください。上映の途中、会場のあちらこちからからすすり泣く声が聞こえました。隣の長田看護師は号泣。また隣の男性も何度も眼鏡を外し目頭を押さえておられました。

私は「ケアニン」のときは何度も涙が出ましたが、この映画では在宅医療の魅力について「確信」のようなものを感じ、誇らしい気持ちで鑑賞しました。そして、連携している地域の多職種の皆さんとこの映画を共有し、日々の連携が療養者一人ひとり、病気や障がいがあっても自分らしく暮らすことを支え、最期まで暮らせる地域づくりを担っていることを共に分かち合いたいと思いました。

映画「ピア〜まちをつなぐもの〜」は、今年度秋以降に私たちの活動地域尾北圏内で上映予定をしております。詳細、場所や日程はまだ映画作?厖?厖??刳t????製会社の都合により未定ですが、早ければ夏頃には開催の詳細をお伝えできる予定です。ご期待いただきたいと思います。

映画「ピア〜まちをつなぐもの〜」は、今年度秋以降に私たちの活動地域尾北圏内で上映予定をしております。詳細、場所や日程はまだ映画作?厖?厖??刳t????製会社の都合により未定ですが、早ければ夏頃には開催の詳細をお伝えできる予定です。ご期待いただきたいと思います。追ってまた実行委員会も設置し、広く募集していきたいと思っています。

2019年5月01日

「マギーズ東京視察」

小春日和。須田看護師と共に秋山正子さんがいらっしゃる「マギーズ東京」に伺いしました。

なぜ「マギーズ東京」に伺ったかと言いますと…当クリニックを開設して3年が経ちました。毎日診療に追われ、課題があがっても十分検討できず過ぎていく現状です。そのような状況を打破するために、今年度クリニックでは「療養者様やご家族だけでなく、地域の方々も気軽に訪ねてもらえるクリニック」、そして「在宅支援診療所の質向上に向けた活動」を目標に掲げ活動してまいります。その中で今回「マギーズ東京」のがん療養者の支援の取り組みを学ばせていただく事になりました。

「コンセプトは病院でも家でもない、第二の我が家のような場所」

イギリスで約20年前に生まれたマギーズセンターは、がんになった人やその家族友人など、がんに影響をうけるすべての人のための場所。マギーズ東京は日本で初めて英国の正式な承認を得て東京都豊洲に2016年開設されました。

尊敬する秋山正子さんにご挨拶した後、当日説明をして下さったスタッフの方から「がんとともに生きる時代。がんの時期を問わず、診断を受けた方も治療方針に迷っている方、ご遺族、会社の同僚、友人で、だれでも気軽に立ち寄れる場所。病院で重たい診断を受けて衝撃を受けた、家に家族でどうやって話そうかというときに、途中で寄ってもらって心の整理をする。自分の力を取り戻せる場所。“第二の我が家”のような場所」とお聞きしました。

外装も内装も木で造られた建物、緑も多く、インテリアの一つひとつがとても優しい雰囲気に満ち、訪れる方を暖かく包み込んでくれる安心感がありました。

小春日和。須田看護師と共に秋山正子さんがいらっしゃる「マギーズ東京」に伺いしました。

なぜ「マギーズ東京」に伺ったかと言いますと…当クリニックを開設して3年が経ちました。毎日診療に追われ、課題があがっても十分検討できず過ぎていく現状です。そのような状況を打破するために、今年度クリニックでは「療養者様やご家族だけでなく、地域の方々も気軽に訪ねてもらえるクリニック」、そして「在宅支援診療所の質向上に向けた活動」を目標に掲げ活動してまいります。その中で今回「マギーズ東京」のがん療養者の支援の取り組みを学ばせていただく事になりました。

「コンセプトは病院でも家でもない、第二の我が家のような場所」

イギリスで約20年前に生まれたマギーズセンターは、がんになった人やその家族友人など、がんに影響をうけるすべての人のための場所。マギーズ東京は日本で初めて英国の正式な承認を得て東京都豊洲に2016年開設されました。

尊敬する秋山正子さんにご挨拶した後、当日説明をして下さったスタッフの方から「がんとともに生きる時代。がんの時期を問わず、診断を受けた方も治療方針に迷っている方、ご遺族、会社の同僚、友人で、だれでも気軽に立ち寄れる場所。病院で重たい診断を受けて衝撃を受けた、家に家族でどうやって話そうかというときに、途中で寄ってもらって心の整理をする。自分の力を取り戻せる場所。“第二の我が家”のような場所」とお聞きしました。

外装も内装も木で造られた建物、緑も多く、インテリアの一つひとつがとても優しい雰囲気に満ち、訪れる方を暖かく包み込んでくれる安心感がありました。

2019年4月18日

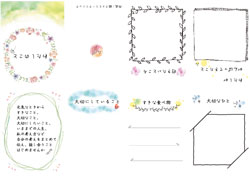

「ACP住民講演会」

昨年7月から全5回にわたり「地域の医療介護スタッフに向けてACPを現場の中で進めていける人材育成プログラム」が尾北医師会の企画で開催されました。その延長線上の企画として、3月2日(土)にほほえみプラザにて尾北医師会主催による「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)住民講演会」が開催されました。

昨年7月から全5回にわたり「地域の医療介護スタッフに向けてACPを現場の中で進めていける人材育成プログラム」が尾北医師会の企画で開催されました。その延長線上の企画として、3月2日(土)にほほえみプラザにて尾北医師会主催による「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)住民講演会」が開催されました。

昨年7月から全5回にわたり「地域の医療介護スタッフに向けてACPを現場の中で進めていける人材育成プログラム」が尾北医師会の企画で開催されました。その延長線上の企画として、3月2日(土)にほほえみプラザにて尾北医師会主催による「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)住民講演会」が開催されました。

昨年7月から全5回にわたり「地域の医療介護スタッフに向けてACPを現場の中で進めていける人材育成プログラム」が尾北医師会の企画で開催されました。その延長線上の企画として、3月2日(土)にほほえみプラザにて尾北医師会主催による「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)住民講演会」が開催されました。

講演では、長寿医療研究センター緩和ケア診療部の西川満則医師による講演が行われ、動画などを用いながらACPについて丁寧にわかりやすく説明されました。次に江南厚生病院 医療ソーシャルワーカーにより、病院や救急の場面でのACPの重要性や病院での取り組みなども紹介されました。

最後に私も先の研修を受講した支援者を代表して「在宅支援者のアドバンス・ケア・プランニング(人生会議)の取り組み」と題し発表する機会をいただきました。

最後に私も先の研修を受講した支援者を代表して「在宅支援者のアドバンス・ケア・プランニング(人生会議)の取り組み」と題し発表する機会をいただきました。

私の発表では

などをお話しさせていただきました。

そして、最後には尾北医師会の方々と相談しながら作成した「わたしのこと」というカードの紹介をし、お土産としてカードを配布させていただきました。これは「事前指示書」にある「医療の選択」など難しい選択や話をする前段階として、そして生活支援の場で最も知りたい内容をまとめたもので、早い時期からお互いに自分の好みや大切なこと、大切なひとなどについて話し合っていくトレーニング的な面も含めて作成しました。

こちらでもPDFとしてダウンロードできるようにさせていただきますので、どうぞ広く活用していただき、誰もが自分らしい人生を豊かに暮らせることに役立てていただきたいと思います。

一政看護師の発案により、結でも2019年度には少しずつお話しをしながら進めていきたいと思っております。

最後に私も先の研修を受講した支援者を代表して「在宅支援者のアドバンス・ケア・プランニング(人生会議)の取り組み」と題し発表する機会をいただきました。

最後に私も先の研修を受講した支援者を代表して「在宅支援者のアドバンス・ケア・プランニング(人生会議)の取り組み」と題し発表する機会をいただきました。私の発表では

- 先の研修会プログラムでの取り組みの紹介

- 私の前職からの経験を含め「2つの苦しい体験 2つのうれしい体験」として ◆元気なときに意向を確認したり話し合っていなかった為、緊急時の心肺蘇生に戸惑いがあった事例

◆緊急時の意向は確認していたが本人・家族・支援者を含め具体的な行動まで落とし込みができていなかった為、苦い体験となった事例

◆元気なときから好きな食べ物や好きなことなど選好をはじめ、よく話し合ってきたことにより胃ろう造設後もリハビリを重ね、口から鰻やビールを嗜むことができ、一時的に胃ろうが離脱でき最期まで家族・支援者も納得した支援ができた事例

◆99歳の時に本人・家族・支援者により「私の意思書」を含め話し合った事例。その後も誕生日や介護保険更新の際に何度も確かめ、いよいよ最期のときにはその方の希望であった献眼を106歳で実現でき、希望の讃美歌で見送ったACP経過がで本人を軸に多職種連携が充分できた事例

そして、最後には尾北医師会の方々と相談しながら作成した「わたしのこと」というカードの紹介をし、お土産としてカードを配布させていただきました。これは「事前指示書」にある「医療の選択」など難しい選択や話をする前段階として、そして生活支援の場で最も知りたい内容をまとめたもので、早い時期からお互いに自分の好みや大切なこと、大切なひとなどについて話し合っていくトレーニング的な面も含めて作成しました。

こちらでもPDFとしてダウンロードできるようにさせていただきますので、どうぞ広く活用していただき、誰もが自分らしい人生を豊かに暮らせることに役立てていただきたいと思います。

一政看護師の発案により、結でも2019年度には少しずつお話しをしながら進めていきたいと思っております。

2019年4月16日

「2019年度運営計画発表会」

4月15日に2019年度運営計画発表会を日本料理関西さんで行いました。今年で4年目を迎えることになりましたが、開院当初に比べてはるかに大きく、活発になってきたと感じました。

4月15日に2019年度運営計画発表会を日本料理関西さんで行いました。今年で4年目を迎えることになりましたが、開院当初に比べてはるかに大きく、活発になってきたと感じました。

定例会では今年度1年間の計画をメンバー一人ひとりに出してもらい、それを共有しました。この一年間も素晴らしい飛躍が期待できそうです。

4月15日に2019年度運営計画発表会を日本料理関西さんで行いました。今年で4年目を迎えることになりましたが、開院当初に比べてはるかに大きく、活発になってきたと感じました。

4月15日に2019年度運営計画発表会を日本料理関西さんで行いました。今年で4年目を迎えることになりましたが、開院当初に比べてはるかに大きく、活発になってきたと感じました。定例会では今年度1年間の計画をメンバー一人ひとりに出してもらい、それを共有しました。この一年間も素晴らしい飛躍が期待できそうです。

私は今年度の行動指針で、以下の3点を挙げました。

特に3番については、クリニックの「私たちは住み馴れた場所で安心して暮らし続けられる地域づくりをします」という理念に基づいています。

特に3番については、クリニックの「私たちは住み馴れた場所で安心して暮らし続けられる地域づくりをします」という理念に基づいています。

安心できる場所というのは、良い人間関係に支えられた場所であり、地域というのも人間関係そのものだと考えています。私たちが訪問する患者さんを中心に地域の人と人とのつながりを大切にし、今年も一年間診療活動を行っていきたいと思います。

- 今回出された計画をみんなで共有できるよう、常に見ることができる場所において振り返ってもらうこと

- 計画を実行したら振り返って次につなげるようにすること

- 成果としていい人間関係を保ったり作ったりできたかを考慮すること

特に3番については、クリニックの「私たちは住み馴れた場所で安心して暮らし続けられる地域づくりをします」という理念に基づいています。

特に3番については、クリニックの「私たちは住み馴れた場所で安心して暮らし続けられる地域づくりをします」という理念に基づいています。安心できる場所というのは、良い人間関係に支えられた場所であり、地域というのも人間関係そのものだと考えています。私たちが訪問する患者さんを中心に地域の人と人とのつながりを大切にし、今年も一年間診療活動を行っていきたいと思います。

2019年2月27日

「E-FIELD 相談員 成果発表会」

昨年5月に受講した「人生最終段階における医療体制整備 相談員研修会」の相談員の活動成果発表会が、2月24日(日)に春日井市民病院で開催されました。

昨年5月に受講した「人生最終段階における医療体制整備 相談員研修会」の相談員の活動成果発表会が、2月24日(日)に春日井市民病院で開催されました。

クリニックでは発表に向けて相談員研修を受講した看護スタッフ(一政・長田・水野・須田)が中心になり、発表原稿や発表ポスターの作製に取り組みました。何度も原稿を書き直しながら「意思決定支援」に係る過程の中で基本となる考えを見つめ直したり、関わった意味や発した言葉の意味や意図を改めて振り返る機会となりました。

長田看護師の尽力により発表ポスターも何度も作り直し、話し合いながら見やすいポスターにまとめられました。出来上がったポスターが送られてきた際にはクリニックの活動とその活動をまとめあげたクリニックスタッフの前向きな姿勢とモチベーションの高さに感激しました。

今回、いくつかの規定テーマから「患者の思いの実現と共有」を選択し、発表事例は「予後未告知AYA世代療養者の推定意思決定支援と挙式の実現 〜退院前日に決定し、入院中のことばが繋がった事例〜」とし、相談員スタッフを代表して当日発表をさせていただきました。

今回、いくつかの規定テーマから「患者の思いの実現と共有」を選択し、発表事例は「予後未告知AYA世代療養者の推定意思決定支援と挙式の実現 〜退院前日に決定し、入院中のことばが繋がった事例〜」とし、相談員スタッフを代表して当日発表をさせていただきました。

発表当日に参加した一政看護師と共に午前中にポスター貼りを完了し、午後の発表に備え持ち時間に発表時間7分に収まるよう発表練習を繰り返しました。発表時には鈴木医師も駆けつけていただきました。

発表では事例をご存じない方へ事例の全体像・活動内容・結果・課題と内容を理解できるように伝えることの難しさを感じましたが、質問を2ついただき概ねお伝えしたいことが出来たように思います。

その他の病院・訪問看護ステーションでの取り組み発表も大変興味深く、地域でのACP活動を知る機会・学びの機会となりました。各事業所ごとに体制整備や事例への実践を試行錯誤しながら取り組まれていることを実感しました。

改めてACPの院内体制整備・今年度学んだこと院内でもスタッフ間で深め医師を中心に療養者・療養者ご家族の意思決定支援に関わっていきたいと思います。

最後に、この活動報告をまとめるのにあたり「同じような病気のひとのお役に立てるのなら」と事例活用の許可と写真提供をいただきましたAさんの奥様・ご家族様に感謝申し上げます。

昨年5月に受講した「人生最終段階における医療体制整備 相談員研修会」の相談員の活動成果発表会が、2月24日(日)に春日井市民病院で開催されました。

昨年5月に受講した「人生最終段階における医療体制整備 相談員研修会」の相談員の活動成果発表会が、2月24日(日)に春日井市民病院で開催されました。クリニックでは発表に向けて相談員研修を受講した看護スタッフ(一政・長田・水野・須田)が中心になり、発表原稿や発表ポスターの作製に取り組みました。何度も原稿を書き直しながら「意思決定支援」に係る過程の中で基本となる考えを見つめ直したり、関わった意味や発した言葉の意味や意図を改めて振り返る機会となりました。

長田看護師の尽力により発表ポスターも何度も作り直し、話し合いながら見やすいポスターにまとめられました。出来上がったポスターが送られてきた際にはクリニックの活動とその活動をまとめあげたクリニックスタッフの前向きな姿勢とモチベーションの高さに感激しました。

今回、いくつかの規定テーマから「患者の思いの実現と共有」を選択し、発表事例は「予後未告知AYA世代療養者の推定意思決定支援と挙式の実現 〜退院前日に決定し、入院中のことばが繋がった事例〜」とし、相談員スタッフを代表して当日発表をさせていただきました。

今回、いくつかの規定テーマから「患者の思いの実現と共有」を選択し、発表事例は「予後未告知AYA世代療養者の推定意思決定支援と挙式の実現 〜退院前日に決定し、入院中のことばが繋がった事例〜」とし、相談員スタッフを代表して当日発表をさせていただきました。発表当日に参加した一政看護師と共に午前中にポスター貼りを完了し、午後の発表に備え持ち時間に発表時間7分に収まるよう発表練習を繰り返しました。発表時には鈴木医師も駆けつけていただきました。

発表では事例をご存じない方へ事例の全体像・活動内容・結果・課題と内容を理解できるように伝えることの難しさを感じましたが、質問を2ついただき概ねお伝えしたいことが出来たように思います。

その他の病院・訪問看護ステーションでの取り組み発表も大変興味深く、地域でのACP活動を知る機会・学びの機会となりました。各事業所ごとに体制整備や事例への実践を試行錯誤しながら取り組まれていることを実感しました。

改めてACPの院内体制整備・今年度学んだこと院内でもスタッフ間で深め医師を中心に療養者・療養者ご家族の意思決定支援に関わっていきたいと思います。

最後に、この活動報告をまとめるのにあたり「同じような病気のひとのお役に立てるのなら」と事例活用の許可と写真提供をいただきましたAさんの奥様・ご家族様に感謝申し上げます。

2019年2月25日

「第4回結楽サロンを開催しました!」

2月20日(水)梅の花が咲きはじめ、春の香りがする良き日、第4回目の結楽サロンを開催することができました。今回は2018年9月下旬〜2019年1月上旬までにお看取りされたご家族様17家族をお誘いし、4家族7名の参加がありました。結楽サロン参加3回目の、心強いOB2名も参加して下さいました。

2月20日(水)梅の花が咲きはじめ、春の香りがする良き日、第4回目の結楽サロンを開催することができました。今回は2018年9月下旬〜2019年1月上旬までにお看取りされたご家族様17家族をお誘いし、4家族7名の参加がありました。結楽サロン参加3回目の、心強いOB2名も参加して下さいました。

今回、ご遺族が話された内容で当クリニックスタッフが当たり前のように言っている「『救急車を呼ぶ前に、結ファミリークリニックに電話くださいね』という言葉をかけてもらい、とても安心して在宅療養ができた、不安がなかった。」と話された方に、同意する方が大勢いました。当院も4月に開院3年を迎えます。当たり前になっていたことがこんなにも大切な言葉になっていたことを再確認しました。一言一言に責任と思いやりをもって発していかなければと感じています。

2月20日(水)梅の花が咲きはじめ、春の香りがする良き日、第4回目の結楽サロンを開催することができました。今回は2018年9月下旬〜2019年1月上旬までにお看取りされたご家族様17家族をお誘いし、4家族7名の参加がありました。結楽サロン参加3回目の、心強いOB2名も参加して下さいました。

2月20日(水)梅の花が咲きはじめ、春の香りがする良き日、第4回目の結楽サロンを開催することができました。今回は2018年9月下旬〜2019年1月上旬までにお看取りされたご家族様17家族をお誘いし、4家族7名の参加がありました。結楽サロン参加3回目の、心強いOB2名も参加して下さいました。今回、ご遺族が話された内容で当クリニックスタッフが当たり前のように言っている「『救急車を呼ぶ前に、結ファミリークリニックに電話くださいね』という言葉をかけてもらい、とても安心して在宅療養ができた、不安がなかった。」と話された方に、同意する方が大勢いました。当院も4月に開院3年を迎えます。当たり前になっていたことがこんなにも大切な言葉になっていたことを再確認しました。一言一言に責任と思いやりをもって発していかなければと感じています。

2019年2月22日

「第2回地域医療介護連携デスカンファレンス」

2月21日、名古屋市立西部医療センターからご紹介いただき、自宅でお看取りさせて頂いた方のデスカンファレンスを行いました。

2月21日、名古屋市立西部医療センターからご紹介いただき、自宅でお看取りさせて頂いた方のデスカンファレンスを行いました。

病状の進行が早く、ご本人・ご家族共に身体の変化に気持ちの受け入れが追い付かず、調整やケアに困難さがお有りの方でした。その気持ちの揺れにいかに寄り添い、どのケアを選択するか、課題は沢山あります。今回はいかに体の苦痛を取り除き、ご本人の望む生活を送れるようにサポートするかが大きな課題となりました。

今回、私は退院支援に大きく関わらせて頂きました。その中で、言葉のとらえ方がいかに大切であるかを痛感しました。退院前のカンファレンスの時に聞いていた言葉でも、その奥に沢山の想いがあることを知りました。

今回、私は退院支援に大きく関わらせて頂きました。その中で、言葉のとらえ方がいかに大切であるかを痛感しました。退院前のカンファレンスの時に聞いていた言葉でも、その奥に沢山の想いがあることを知りました。

言葉の本当の意味に気が付くことが出来るか、ひとつずつ言葉を繋いでいくことの大切さを学びました。退院準備の時から本人・家族の思いをどのように抽出・共有し、在宅に繋いでいくか、課題の共有ができた会でした。

今回デスカンファにご参加くださった多職種の方から頂いた言葉です。「死」に対して、どこかタブー視してしまいがちですが、「生」から繋がる「死」についても、向き合い、話し合う必要性を感じました。

今回デスカンファにご参加くださった多職種の方から頂いた言葉です。「死」に対して、どこかタブー視してしまいがちですが、「生」から繋がる「死」についても、向き合い、話し合う必要性を感じました。

カンファレンスを開催し、多職種にお集まりいただく中でそれぞれ大切にしている想いの共有ができたことを感謝いたします。今後も一つ一つのケースを大切に、ケアをつないでいけるように活動していきたいと思います。

2月21日、名古屋市立西部医療センターからご紹介いただき、自宅でお看取りさせて頂いた方のデスカンファレンスを行いました。

2月21日、名古屋市立西部医療センターからご紹介いただき、自宅でお看取りさせて頂いた方のデスカンファレンスを行いました。病状の進行が早く、ご本人・ご家族共に身体の変化に気持ちの受け入れが追い付かず、調整やケアに困難さがお有りの方でした。その気持ちの揺れにいかに寄り添い、どのケアを選択するか、課題は沢山あります。今回はいかに体の苦痛を取り除き、ご本人の望む生活を送れるようにサポートするかが大きな課題となりました。

今回、私は退院支援に大きく関わらせて頂きました。その中で、言葉のとらえ方がいかに大切であるかを痛感しました。退院前のカンファレンスの時に聞いていた言葉でも、その奥に沢山の想いがあることを知りました。

今回、私は退院支援に大きく関わらせて頂きました。その中で、言葉のとらえ方がいかに大切であるかを痛感しました。退院前のカンファレンスの時に聞いていた言葉でも、その奥に沢山の想いがあることを知りました。言葉の本当の意味に気が付くことが出来るか、ひとつずつ言葉を繋いでいくことの大切さを学びました。退院準備の時から本人・家族の思いをどのように抽出・共有し、在宅に繋いでいくか、課題の共有ができた会でした。

自分が何もできない事を知ることからケアが始まる。

死の受け止めが難しいと感じた。

死に対することを話すこともケアに繋がる。

死の受け止めが難しいと感じた。

死に対することを話すこともケアに繋がる。

今回デスカンファにご参加くださった多職種の方から頂いた言葉です。「死」に対して、どこかタブー視してしまいがちですが、「生」から繋がる「死」についても、向き合い、話し合う必要性を感じました。

今回デスカンファにご参加くださった多職種の方から頂いた言葉です。「死」に対して、どこかタブー視してしまいがちですが、「生」から繋がる「死」についても、向き合い、話し合う必要性を感じました。カンファレンスを開催し、多職種にお集まりいただく中でそれぞれ大切にしている想いの共有ができたことを感謝いたします。今後も一つ一つのケースを大切に、ケアをつないでいけるように活動していきたいと思います。

「謝辞」

今回、アドバイザーとしてご参加いただきました名古屋市西部医療センター 緩和ケア認定看護師様、ながお在宅クリニック がん専門看護師様には専門的立場からご意見を賜り感謝申し上げます。

今回、アドバイザーとしてご参加いただきました名古屋市西部医療センター 緩和ケア認定看護師様、ながお在宅クリニック がん専門看護師様には専門的立場からご意見を賜り感謝申し上げます。

※ 地域医療介護連携デスカンファレンス … 当院で関わらせて頂いたがん療養者様のお看取りにあたり今後の地域医療介護連携の質向上の為、必要時に開催。

2019年2月12日

「特別有休休暇をいただいて」

1月に医療事務佐藤さんが投稿しました当院の忘年会の続きを少々…。一年の締めくくりに美味しいお肉を頂きながら、沢山の景品を目の前に楽しいビンゴ大会が始まったのですが、なんとワタクシ人生初の「BINGO!!」と一等一番に声高らかに発声させていた頂きました。(嬉)

「明日から足細」「見られています」「皆で仲良く」等々興味をそそるネーミングにラッピングされた品々の中に、うすーい封筒…表紙には「特別有休休暇券」と書かれておりました。他にもこの商品を狙っているスタッフがいたのは重々承知でしたが、さんざん悩んだ挙句手に取りました。

しかし!流石は鈴木院長・須田統括管理からの温かいプレゼント。中には有給休暇申請用紙と共に、取得期限及び「取得一週間以内にゆい〇日記に投稿の事」と書かれているではありませんか!

のんびり寝倒そうと元来のぐうたら癖を封印し、ネタになる休暇を取るべく頭をフル回転…このエネルギーを仕事に活かせていたら、景品でなくとも「特別有休休暇取ってね♪」なんていう天使の声が聞こえてきそうなものですが、受験生を抱えての有意義な平日休暇をどう過ごそうか思いを巡らせました。

前置きが長くなりましたが、申請日当日は、寒さの続く中日頃鬱々とした気分を関西方面でお腹の底から吐き出し頭の中も一旦空っぽになって帰宅しました。

1月に医療事務佐藤さんが投稿しました当院の忘年会の続きを少々…。一年の締めくくりに美味しいお肉を頂きながら、沢山の景品を目の前に楽しいビンゴ大会が始まったのですが、なんとワタクシ人生初の「BINGO!!」と一等一番に声高らかに発声させていた頂きました。(嬉)

「明日から足細」「見られています」「皆で仲良く」等々興味をそそるネーミングにラッピングされた品々の中に、うすーい封筒…表紙には「特別有休休暇券」と書かれておりました。他にもこの商品を狙っているスタッフがいたのは重々承知でしたが、さんざん悩んだ挙句手に取りました。

しかし!流石は鈴木院長・須田統括管理からの温かいプレゼント。中には有給休暇申請用紙と共に、取得期限及び「取得一週間以内にゆい〇日記に投稿の事」と書かれているではありませんか!

のんびり寝倒そうと元来のぐうたら癖を封印し、ネタになる休暇を取るべく頭をフル回転…このエネルギーを仕事に活かせていたら、景品でなくとも「特別有休休暇取ってね♪」なんていう天使の声が聞こえてきそうなものですが、受験生を抱えての有意義な平日休暇をどう過ごそうか思いを巡らせました。

前置きが長くなりましたが、申請日当日は、寒さの続く中日頃鬱々とした気分を関西方面でお腹の底から吐き出し頭の中も一旦空っぽになって帰宅しました。

今年も自分に課題を持って過ごします。年頭から素敵なエネルギーチャージの機会に恵まれました。院長をはじめ職場のスタッフの方々に感謝します。ありがとうございました。

2019年2月4日

「Kaizenプロジェクト 第1弾」

開業当初より、結ファミリークリニックは医材料の「在庫を抱えない」という事を念頭に在庫管理を行ってきました。平成が終わり新しい元号になると同時に結ファミリークリニックは4年目に突入いたします。スタッフも増え、様々な状態の療養者様が増え、使用する医材料も種類が増えてきました。

当クリニックは今まで、医材料発注担当は特にいませんでした。医材料が増え少し物品管理が煩雑になってきた部分が見え始めました。在庫が増えたり気づけば在庫0だったり…。当クリニックのシステム上、発注担当を決めることはできず何とか在庫管理をもっとわかりやすくする方法はないかと模索していました。

そんな中、昨年東京で行われました【在宅医学会】で名古屋市緑区にあります「みどり訪問クリニック」の講演中に「トヨタカンバン方式」を耳にしました。そして、先日こちらでもご紹介しましたように実際にみどり訪問クリニックを見学させていただき、当クリニックでも本格的にトヨタカンバン方式を取り入れることにしました。

200以上もある医材料を長田看護師と協力し、価格・在庫数を見直し「カンバン」を作成しました。全スタッフの協力のもと平成30年度内で形にしたく昨年末には何とか形になりました。

200以上もある医材料を長田看護師と協力し、価格・在庫数を見直し「カンバン」を作成しました。全スタッフの協力のもと平成30年度内で形にしたく昨年末には何とか形になりました。

まだまだシステム定着には時間がかかります。改善は時間をかけてじっくり検討し、より良いものにしていくものと感じています。「Kaizenプロジェクト 医材料部門」担当:長田・野木森で今後もクリニックの最良を目指します!

開業当初より、結ファミリークリニックは医材料の「在庫を抱えない」という事を念頭に在庫管理を行ってきました。平成が終わり新しい元号になると同時に結ファミリークリニックは4年目に突入いたします。スタッフも増え、様々な状態の療養者様が増え、使用する医材料も種類が増えてきました。

当クリニックは今まで、医材料発注担当は特にいませんでした。医材料が増え少し物品管理が煩雑になってきた部分が見え始めました。在庫が増えたり気づけば在庫0だったり…。当クリニックのシステム上、発注担当を決めることはできず何とか在庫管理をもっとわかりやすくする方法はないかと模索していました。

そんな中、昨年東京で行われました【在宅医学会】で名古屋市緑区にあります「みどり訪問クリニック」の講演中に「トヨタカンバン方式」を耳にしました。そして、先日こちらでもご紹介しましたように実際にみどり訪問クリニックを見学させていただき、当クリニックでも本格的にトヨタカンバン方式を取り入れることにしました。

200以上もある医材料を長田看護師と協力し、価格・在庫数を見直し「カンバン」を作成しました。全スタッフの協力のもと平成30年度内で形にしたく昨年末には何とか形になりました。

200以上もある医材料を長田看護師と協力し、価格・在庫数を見直し「カンバン」を作成しました。全スタッフの協力のもと平成30年度内で形にしたく昨年末には何とか形になりました。まだまだシステム定着には時間がかかります。改善は時間をかけてじっくり検討し、より良いものにしていくものと感じています。「Kaizenプロジェクト 医材料部門」担当:長田・野木森で今後もクリニックの最良を目指します!

2019年2月1日

「もしバナゲームをしました」

「もしバナゲーム」をご存知ですか?

「もしバナゲーム」をご存知ですか?

これは亀田総合病院(千葉県)で緩和ケアや地域・在宅医療に取り組む医師らが立ち上げた一般社団法人「iACP(アイ・エーシーピー)」が米国Coda Allianceという団体の作成・販売するカードゲーム「GO WISH」を忠実に日本語へ翻訳した上で、日本語版独自のルールを加えたもの作ったものが「もしバナゲーム」です。

「もしバナ≒もしものための話し合い」

このゲームは、人生の最期の時期に「大事なこと」として人が口にするような言葉が記してあるカードを用います。余命半年を想定した上で自分自身にとって大切にしたい言葉を選び、人生の最期のあり方を考えます。

「なんとなくタブー視して話す切っ掛けが分からない…」カードゲームを通して、家族や友人に考えを伝え、理解してもらうための切っ掛け作りになるものです。

厚生労働省は昨年11月末に、人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合う取り組み、「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」について、愛称を「人生会議」と名称し、11月30日(いい看取り・看取られ)を「人生会議の日」とし、人生の最終段階における医療・ケアについて考える日と制定されました。

昨年末 クリニックでも定例会議の後、医師2名と全職員でこのゲームを体験しました。 職員とは沢山話すことが多く、人柄を理解しているつもりでいましたが、いざ実践してみると、

といった感想が上がり、自分自身だけでなく他者とも「人生会議」をする機会になりました。

ちなみに我が家(主人と高3生)でも実施してみたところ、子供なりに親や自分の生に対してきちんとした考えを持っていることが分かり、家族の会話も盛り上がりました。

“もしもの時”に、自分がどんな治療を受けたいか、または受けたくないか、そして自分という一人の人間が大切にしていること(価値観)などを、前もって大切な人達と話し合いができるといいですね。もしご家族と話し合われた際はどのようなご意見がなされたのか診療で教えて下さい。

「もしバナゲーム」をご存知ですか?

「もしバナゲーム」をご存知ですか?これは亀田総合病院(千葉県)で緩和ケアや地域・在宅医療に取り組む医師らが立ち上げた一般社団法人「iACP(アイ・エーシーピー)」が米国Coda Allianceという団体の作成・販売するカードゲーム「GO WISH」を忠実に日本語へ翻訳した上で、日本語版独自のルールを加えたもの作ったものが「もしバナゲーム」です。

「もしバナ≒もしものための話し合い」

このゲームは、人生の最期の時期に「大事なこと」として人が口にするような言葉が記してあるカードを用います。余命半年を想定した上で自分自身にとって大切にしたい言葉を選び、人生の最期のあり方を考えます。

「なんとなくタブー視して話す切っ掛けが分からない…」カードゲームを通して、家族や友人に考えを伝え、理解してもらうための切っ掛け作りになるものです。

厚生労働省は昨年11月末に、人生の最終段階における医療・ケアについて、本人が家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合う取り組み、「ACP(アドバンス・ケア・プランニング)」について、愛称を「人生会議」と名称し、11月30日(いい看取り・看取られ)を「人生会議の日」とし、人生の最終段階における医療・ケアについて考える日と制定されました。

昨年末 クリニックでも定例会議の後、医師2名と全職員でこのゲームを体験しました。 職員とは沢山話すことが多く、人柄を理解しているつもりでいましたが、いざ実践してみると、

「こんな考え方をしているんだ」

「他の職員の意見を聴くことで、価値観を知る機会になり勉強になった」

「年代の異なる方の価値観を聴くことで、自分の考えの幅が広がった」

「カードという物があることで、より重要だと考える事柄がわかった」

「普段何気なく思っていることが、カードゲームを通して、言葉にすることができた」

「他の職員の意見を聴くことで、価値観を知る機会になり勉強になった」

「年代の異なる方の価値観を聴くことで、自分の考えの幅が広がった」

「カードという物があることで、より重要だと考える事柄がわかった」

「普段何気なく思っていることが、カードゲームを通して、言葉にすることができた」

といった感想が上がり、自分自身だけでなく他者とも「人生会議」をする機会になりました。

ちなみに我が家(主人と高3生)でも実施してみたところ、子供なりに親や自分の生に対してきちんとした考えを持っていることが分かり、家族の会話も盛り上がりました。

“もしもの時”に、自分がどんな治療を受けたいか、または受けたくないか、そして自分という一人の人間が大切にしていること(価値観)などを、前もって大切な人達と話し合いができるといいですね。もしご家族と話し合われた際はどのようなご意見がなされたのか診療で教えて下さい。

2019年1月15日

2019年1月14日

「結ファミリークリニック忘年会 2018」

昨年12月末、塔野地にある焼肉 山王苑さんにて、結ファミリークリニックの忘年会を行いました。当クリニックにとって初めての夜開催の忘年会に、家族などの協力を得て、スタッフ全員で参加する事ができました。鈴木先生の開会の言葉からはじまり、美味しいお肉をみんなでいただきながら、1年を振り返りました。

鈴木先生協賛の大ビンゴ大会ではちょっとしたアクシデントがあり豪華すぎる景品のビンゴ大会になりましたが、みんな自分の欲しい景品をねらってワイワイと楽しみました。

鈴木先生協賛の大ビンゴ大会ではちょっとしたアクシデントがあり豪華すぎる景品のビンゴ大会になりましたが、みんな自分の欲しい景品をねらってワイワイと楽しみました。

昨年12月末、塔野地にある焼肉 山王苑さんにて、結ファミリークリニックの忘年会を行いました。当クリニックにとって初めての夜開催の忘年会に、家族などの協力を得て、スタッフ全員で参加する事ができました。鈴木先生の開会の言葉からはじまり、美味しいお肉をみんなでいただきながら、1年を振り返りました。

鈴木先生協賛の大ビンゴ大会ではちょっとしたアクシデントがあり豪華すぎる景品のビンゴ大会になりましたが、みんな自分の欲しい景品をねらってワイワイと楽しみました。

鈴木先生協賛の大ビンゴ大会ではちょっとしたアクシデントがあり豪華すぎる景品のビンゴ大会になりましたが、みんな自分の欲しい景品をねらってワイワイと楽しみました。

サプライズ演出も飛び出し、4月入職の私たち3人にはとても可愛いブーケを頂きました。入職して8ヶ月がたち、色々教えていただきながら毎日があっという間に過ぎている私たちにブーケとねぎらいの言葉を頂き、3人ともとても感激しておりました。

サプライズ演出も飛び出し、4月入職の私たち3人にはとても可愛いブーケを頂きました。入職して8ヶ月がたち、色々教えていただきながら毎日があっという間に過ぎている私たちにブーケとねぎらいの言葉を頂き、3人ともとても感激しておりました。 続いてのサプライズは鈴木医師・田所医師・須田統括管理者へスタッフ一同から一年の感謝の気持ちを込めてプレゼントの贈呈をさせてもらいました。

続いてのサプライズは鈴木医師・田所医師・須田統括管理者へスタッフ一同から一年の感謝の気持ちを込めてプレゼントの贈呈をさせてもらいました。

2019年1月1日

「年始のご挨拶」

あけましておめでとうございます。旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで当院は3回目の新年を迎えることができました。

超高齢化社会の到来とともに介護や看取りが問題となっておりますが、到底医療介護職のみで解決しきれるものではなく、療養者様やご家族様、さらには地域の老人会・ボランティアなどの団体の方々とも力を合わせていきたいと思います。

私たちは「いつまでも住み馴れた場所で安心して生活できる社会を目指します」という理念に立ち返り、一つ一つの出会いを大切にし、地道に一歩一歩目の前のできることから取り組んでまいりたいと思います。

皆様のご健勝とご発展をお祈りするとともに、本年もどうぞ変わらぬお引き立ての程、よろしくお願いいたします。

あけましておめでとうございます。旧年中は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。おかげさまで当院は3回目の新年を迎えることができました。

超高齢化社会の到来とともに介護や看取りが問題となっておりますが、到底医療介護職のみで解決しきれるものではなく、療養者様やご家族様、さらには地域の老人会・ボランティアなどの団体の方々とも力を合わせていきたいと思います。

私たちは「いつまでも住み馴れた場所で安心して生活できる社会を目指します」という理念に立ち返り、一つ一つの出会いを大切にし、地道に一歩一歩目の前のできることから取り組んでまいりたいと思います。

皆様のご健勝とご発展をお祈りするとともに、本年もどうぞ変わらぬお引き立ての程、よろしくお願いいたします。